Der Aufstieg des Hyperpapalismus

18. April 2024

Die in immer kürzeren Abständen aufeinander folgenden Katastrophen des Pontifikats der Selbstherrlichkeit haben den Ton in der Kirche schrill werden lassen. Da ist es wohltuend, zum Problem dieses Pontifikats einen Beitrag wie den von Fr. Jeffrey Kirby auf TheCatholicThing zu lesen, der einfach sagt, was ist – und es so vermeidet, den Schaden, den der aktuelle Inhaber des Petrusamtes selbst diesem zufügt, im Versuch der Abwehr noch zu vergrößern.

Wir haben den Beitrag für unsere Leser vollständig übersetzt. Und was haben Petrus und Cornelius damit zu tun? Die Apostelgeschichte berichtet, wie der noch ungetaufte Cornelius dem Apostel Ehren erwies, wie er das vielleicht von heidnischen Götterbildern gewohnt war – und dafür in Liebe, aber bestimmt zurechtgewiesen wurde.

Erzbischof Lori von Baltimore exekutiert Traditionis Custodes

18. April 2024

Erzbischof William Lori von Baltimore hat mitgeteilt, daß das römische Indult für die weitere Feier der überlieferten Liturgie in der Pfarrkirche St. Mary’s im August ausläuft und nicht verlängert wird. Was niemanden überraschen kann, denn die zwangsweise Hinführung der traditionsorientierten Katholiken zur Neuen Ordnung on Liturgie und Lehre war von Anfang an erklärtes Ziel von Traditionis Traditores. Baltimore ist nicht die erste und wird nicht die letzte amerikanische Diözese sein, die das zu spüren bekommt.

In Deutschland liegen die Dinge etwas anders, da hier die überlieferte Liturgie in der Regel ohnehin nicht in Pfarrkirchen gefeiert wurde – schließlich gibt es genug andere Gotteshäuser. Aber auch hier werden früher oder später die römischen Bemühungen, die überlieferte Liturgie endgültig „abzuschaffen“, spürbar werden. Höchste Zeit also, darüber nachzudenken, was dagegen zu tun ist.

Die Beziehungen zwischen Staaten und Kirche werden immer komplizierter

17. April 2024

In Frankreich findet derzeit eine Auseinandersetzung zwischen Staat und Kirche statt, die beunruhigende Fragen für beide Seiten aufwirft – und das weit über Frankreich hinaus. Ausgangspunkt ist der Fall der französischen Ordensschwester Marie Ferréol, die 2022 nach über 34-jähriger Zugehörigkeit und nach einem von Unklarheiten überschatteten Verfahren aus ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen wurde. Ohne jede Rente oder sonstige Absicherung, so daß sie zum Überleben auf die staatliche Sozialhilfe angewiesen war.

Vor Gerichts bakam die ehemalige Ordensfrau nun Recht. Die Träger des Ausschlußverfahrens müssen Entschädigung leisten. Und nun ist der Vatikan empört und beschwert sich über einen Angriff auf die Religionsfreiheit.

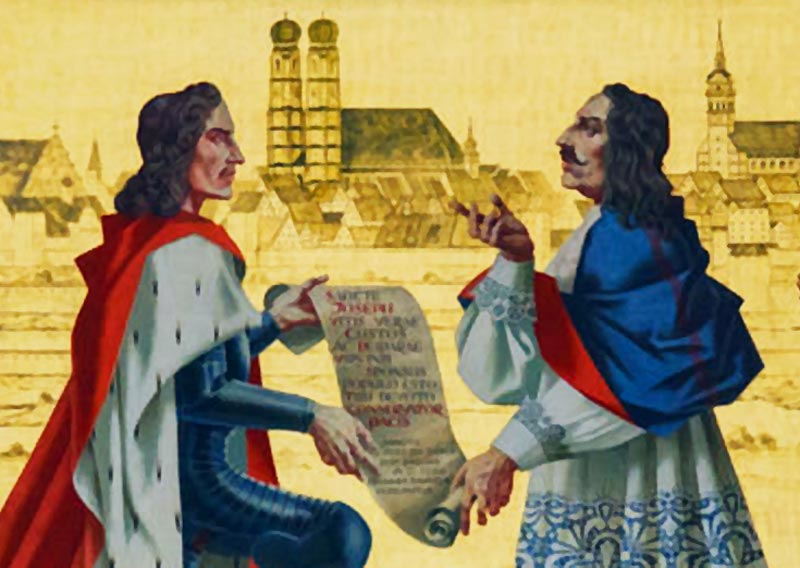

Das unsittliche Bündnis zwischen Staat und Säkular-Theologie

15. April 2024

In Bayern gibt es Krach zwischen Staatsregierung und Bischof Voderholzer von Regensburg: Der Bischof möchte erreichen, daß die sog. katholische Fakultät der Uni wieder mal einen Priester als Professor beruft (derzeit gerade einer von 14) – der Minister pocht auf die „Selbstverwaltung“ der von mafiösen Strukturen durchsetzten Hochschultheologie und bringt dann auch noch das Prinzip der „Bestenauslese“ ins Spiel.

Heilige Einfalt, segensreiche Himmelstochter! Oder hält er nur unsereinen für einfältig?

Was von der 15. Woche übrig blieb

13. April 2024

Aus der vergangenene Woche sind noch einige Themen übriggeblieben, von denen wir nicht genug Material für einen eigenen Beitrag hatten – die aber doch nicht völlig unnotiert vorbeigehen sollen. Neben den üblichen Ärgernissen vom Hof des Potentaten in Sta. Martha oder der deutschen Exkatholiken von der Bischofskonferenz ist auch einmal ein erfreuliches dabei: Die Kirche der Petrusbruderschaft in Rom, wie viele alte Bauten der Stadt vom Umweltschmutz bedroht, hat einen neuen Verputz bekommen, der ihre Bausubstanz (hoffentlich) besser schützt als das gegenwärtige Pontifikat die Substanz des Glaubens.

Papst Leo der Große —

Verteidiger von Glaube und Zivilisation

11. April 2024

Am 11. April gedenkt die Kirche nach altüberliefertem Kalender des hl. Papstes Leo des Großen (~400 – 461, Papst ab 440). Das Pontifikat dieses ersten Papstes, dem die Nachwelt den Beinamen „der Große“ verlieh, war von dauernden Abwehrkämpfen an zwei Fronten gekennzeichnet. Die eine, die säkulare Front, war durch die Unruhen der Völkerwanderungszeit geprägt. Mehrmals war der Bischof von Rom – der Kaiser und die weltlichen Autoritäten waren praktisch nicht mehr existent – gefordert, die Verteidigung der Stadt anzuführen, und mehrmals gelang es ihm, nicht mit Gewalt von Waffen, sondern durch die Kraft seiner Person, seines Gebetes, und seines Verhandlungsgeschicks.

Bedeutender als diese letzten Endes doch nur zeitweiligen Erfolge waren die Siege, die mit Hilfe Leos an der geistigen Front, in der Abwehr populärer und aggressiver Irrlehren, erzielt werden konnten.

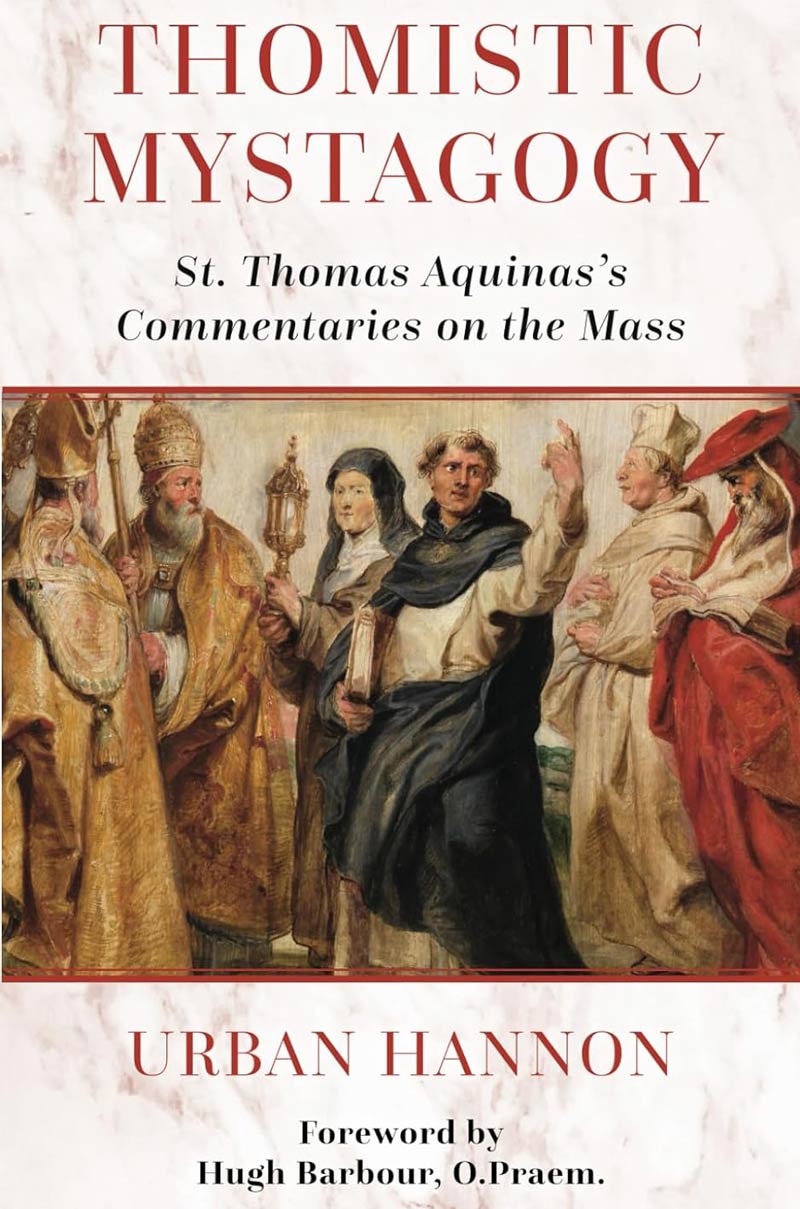

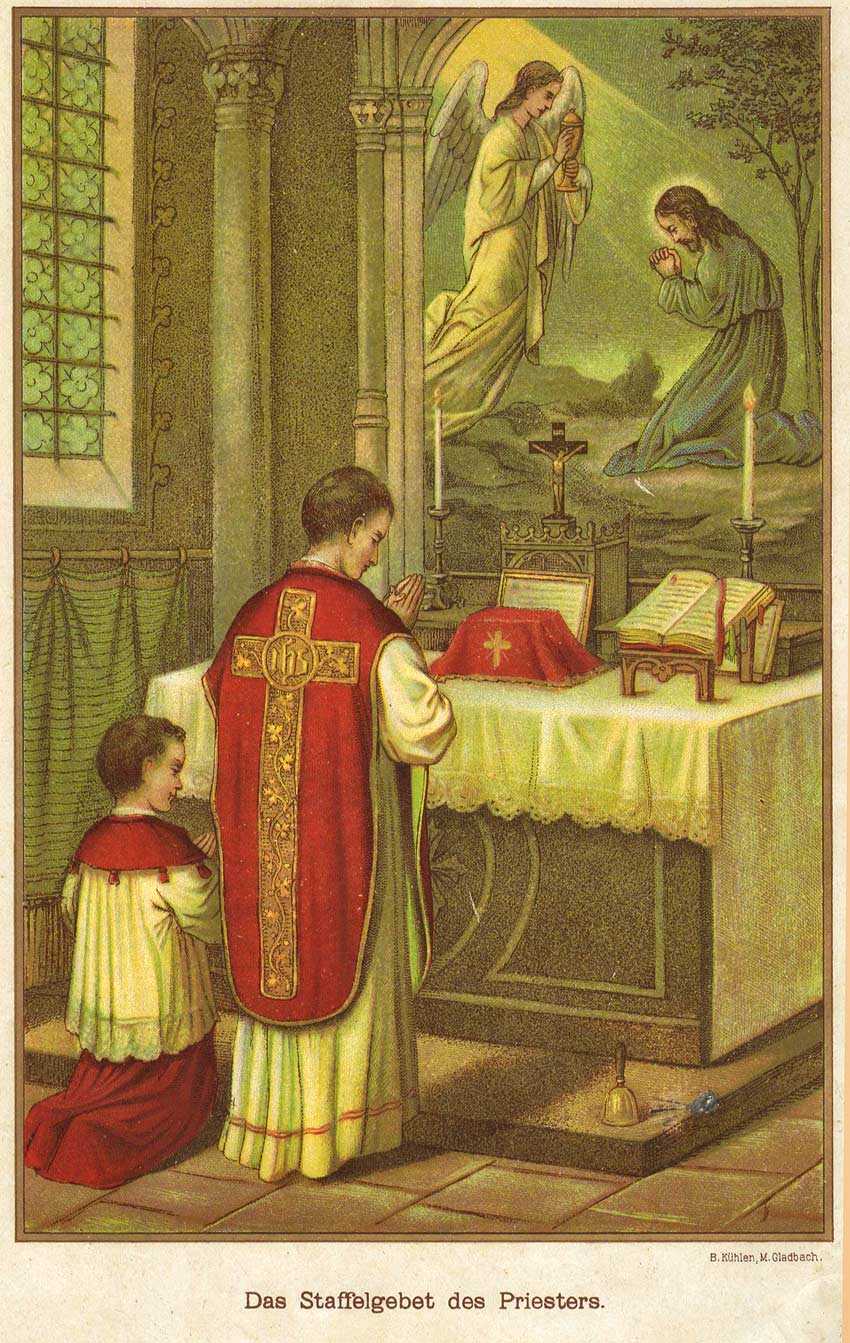

Thomas von Aquin als Erklärer

des hl. Meßopfers

10. April 2024

Am 7. März war der 750. Todestag des Hl. Thomas v. Aquin (1225 - 1274), dessen 800. Geburtstag zu gedenken wir demnächst ein ganzes Jahr lang Gelegenheit haben werden – verbunden mit der Hoffnung, daß dem in vielem bis auf den heutigen Tag so grundlegende Werk dieses Kirchenlehrers bald wieder die Achtung entgegen gebracht werde, deren es sich durch so viele Jahrhunderte erfreute.

Der junge amerikanische Thomist Urban Hannon , der sich gegenwärtig im Seminar der Petrusbruderschaft in Wigratzbad auf die Priesterweihe vorbereitet, hat aus vier Hauptquellen in den Werken des Aquinas dessen als eigenständigen Text „fehlenden“ thomistischen Kommentar zur Heiligen Messe rekonstruiert und unter dem Titel „Thomistic Mystagogie“ im Verlag „Os Justi Press“ veröffentlicht.

Wir bringen eine Besprechung von Victor Clemens Oldendorf.

Dignitas Infinita — Ein neues Dokument,

aber keine Neuigkeit

9. April 2024

Das am 8. April veröffentlichte Dokument Dignitas Infinita versucht in typisch bergoglianischer Weise tradtionelle Elemente und Neuerungen der Lehre so zusammen zu stellen, daß die Kirche wieder ein Stück näher an die herschenden Zeitgeister heranrückt – ohne einen allzu offenkundigen Bruch mit der Tradition einzugestehen. Die meisten Kommentatoren haben daher in ihren ersten Stellungnahmen eher unaufgeregt reagiert: Nichts Neues aus Rom.

Nur in der deutschsynodalischen Kirche wird große Unzufriedenheit laut: Anscheinand hat man erwartet oder auch erhofft, daß der seelenverwandte Fernandez in einem großen Rundumschlag die deutsch-reformatorischen Thesen zur sexuellen Befreiung oder zur umfassenden Gleichstellung von Frauen (sog. Transfrauen inklusive) weitgehend übernehmen würde. Bisher war diese Hoffnung vergebens.

Erster Sonntag nach Ostern —

Fest der Göttlichen Barmherzigkeit

6. April 2024

Am 1. Sonntag nach Ostern, der alter Tradition folgend als „Weißer Sonntag“ bezeichnet wird und vielerorts den Termin für die Erstkommunion der Kinder markiert, steht im aktuellen Festkalender der Kirche der Hinweis: Fest der göttlichen Barmherzigkeit. Seinen Termin verdankt das Fest dem eher äußerlichen Umstand, daß Johannes-Paul II. an diesem Sonntag des Jahres 2000 die Heiligsprechung der polnischen Ordensschwester Faustina Kowalska (1905 – 1938) verkündete, die wegen ihrer vielen als Privatoffenbarung empfangenen Visionen des Barmherzigen Jesus auch als Mystikerin der Göttlichen Barmherzigkeit verehrt wird.

Der damalige Glaubenspräfekt Joseph Ratzinger hat seinerzeit darauf aufmerksam gemacht, daß „Privatoffenbarungen“ durchaus organisch aus dem Glaubensleben der Kirche hervorgehen können und bereits in der Tradition liturgischen Ausdruck im Festkalender der Kirche gefunden haben. Es lohnt sich, dem nachzugehen: Die Barmherzigkeit Gottes steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den österlichen Geheimnissen - und ihr Inhalt geht viel tiefer, als das mancher moderner Mißbrauch des des Begriffs vermuten läßt.

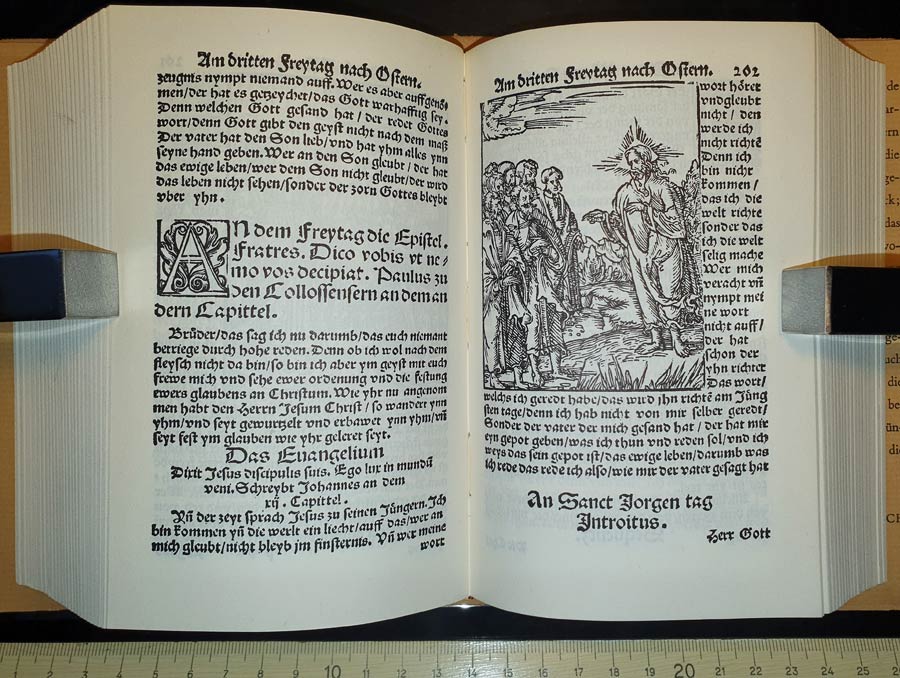

Zwischen Armenbibel, Allegorese

und „Deutschem Messbuch“

5. April 2024

Das relativ hohe Alter der in unserem Beitrag vom 3. April erwähnten volkssprachlichen „Meßandachten“ auf der Grundlage allegorischer Betrachtung (Franz v. Sales zu Beginn des 17. Jh., Martin v. Cochem Ende des 17. Jh.) kann zu der Annahme führen, daß solche Andachtsbücher zur Messfeier ein Vorläufer der „richtigen“ deutschen Messbücher gewesen wären, wie sie erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in größerem Umfang in Erscheinung treten.

Das war allerdings nicht so. „Deutsche Messbücher“ für die die freilich sehr kleine Gruppe der Laien, die selbst lesen konnten, gibt es schon seit dem späten 14. Jahrhundert - in der Breite durchsetzen konnten sie sich jedoch erst, als der Großteil der Bevölkerung alphabetisiert war – also erst im 19. Jahrhundert. Viele hundert Jahre lang gab es ein Nebeneinander von „Messbüchern“ und „Bilderbüchern“. Die damit angezeigten Probleme wirken auch heute noch nach.

Bischof Vitus Huonder R.I.P.

4. April 2024

Am Mittwoch, den 3. April, verstarb im Alter von 81 Jahren „nach kurzer, schwerer Krankheit“ der emeritierte Bischof von Chur, Vitus Huonder. Bischof Vitus hatte 12 Jahre lang das schwere Amt des Bischofs der vom post-reformatorischen Ungeist beherrschten Diözese inne und sich dabei soweit das die Kräfte eines von nur wenigen Mitstreitern unterstützten Einzelnen zuließen für die Erhaltung des katholischen Glaubens in seinem ganzen Umfang eingesetzt – natürlich auch für die Erhaltung der liturgischen Tradition. Mit seinem Tod verliert die Schweiz einen ihrer letzten katholischen Bischöfe – die Nachfolgegeneration besteht zum größten Teil aus glaubensarmen und rückgratlosen Opportunisten, von denen nichts Gutes für die Zukunft der Kirche zu erwarten ist.

Nach der Emeritierung 2019 verbrachte Bischof Huonder seine letzten Lebensjahre bei dem zur Piusbruderschaft gehördenden Institut Sancta Maria in Wangs, wo er anfängliche Reserven gegenüber dem „Mann aus dem Novus Ordo“ wegen seiner unbezweifelbaren Klarheit und Festigkeit im Glauben bald überwinden konnte. Seine letzte Ruhestätte wird Bischof Huonder nicht in seiner früheren Bischofskirche in Chur finden, sondern am Sitz der Piusbruderschaft in Ecône – nicht in Wangs, wie wir ursprünglich geschrieben hatten. Als Termin für die Beisetzung steht jetzt der 17. April fest. Wir gedenken des verstorbenen Prälaten in dankbarem Gebet.

Zu einem Nachruf von Weihbischof Marian Eleganti

Die allegorische Meßerklärung

des hl. Franz von Sales

3. April 2024

Peter Kwasniewski überraschte die Leser von New Liturgical Movement am Ostermontag mit einem Geständnis, das geeignet ist, bei dem einen oder anderen die Augenbrauen nach oben gehen zu lassen: Er räumt ein, dem Prinzip der allegorischen Meßerklärung, das von den Vertretern der ursprünglichen Liturgischen Bewegung mit Nachdruck abgelehnt worden war, durchaus positive Seiten abgewinnen zu können. Die Befürworter einer stärkeren Einbeziehung der Gläubigen in die (äußere?) Feier der Eucharistie bestanden mit Papst Pius X. darauf, „die Messe zu beten“ – also die Texte des Missales selbst - und hielten die Allegorien für etwas der eigentlichen Struktur und Funktion der Liturgie Fremdes, das geeignet war, das subjektive Gebetsleben der Katholiken vom objektiven Gehalt der Liturgie wegzuführen.

Da sind wir uns heute nicht mehr so sicher.