„Messa in Latino“ interviewt Andrea Grillo

19. Juni 2024

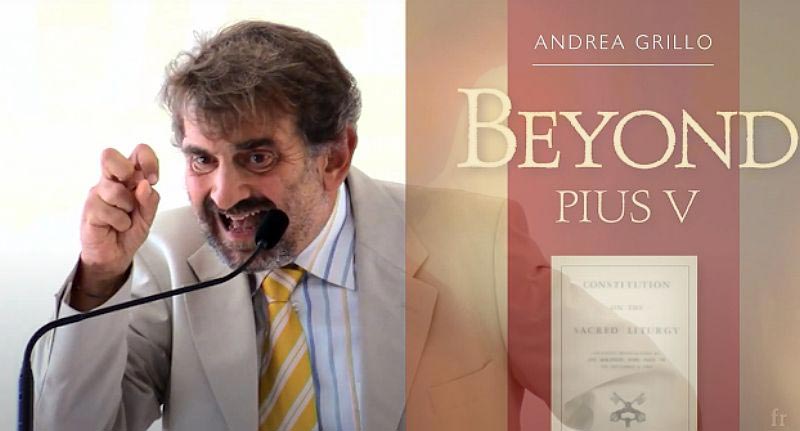

Andrea Grillo in typischer Vortragshaltung

Das Interview mit Andrea Grillo bei Messa in Latino ist inhaltlich so erhellend, und die maschinellen Übersetzungen weisen so viele problematische Passagen auf, daß wir uns entschlossen haben, eine eigene Fassung zu erstellen. Dabei war die von Rorate Caeli gebrachte englische Übersetzung von Diane Montagne eine große Hilfe, von der wir dennoch in einigen Punkten abweichen zu sollen glaubten. Ganz herzlichen Dank an die Redaktion von MIL, die dem Chefideologen der vatikanischen Liturgiebehörde die Möglichkeit gab, seine Gedankenwelt vor einem staunenden Publikum zur Schau zu stellen.

1. MIL: Wie kommt es, daß zumindest unserem Eindruck nach, nicht das geringste Bedürfnis besteht, den Traditionalisten, die wie so viele andere Laienbewegungen treu zu Rom stehen, mehr Freiraum in der katholischen Kirche zu geben und man sie statt dessen nur als Gläubige betrachtet, die der Umerziehung bedürfen?

Grillo: Die erste Frage enthält zahlreiche Ungenauigkeiten, die die eigentliche Bedeutung der Frage verdunkeln. Ich will versuchen, sie der Reihe nach zu erläutern. Diejenigen, die Sie als „Traditionalisten, die treu zu Rom stehen“, bezeichnen, sind in Wirklichkeit Leute, die aus verschiedenen Gründen im Widerspruch zu Rom stehen und nicht in einer Beziehung treuen Glaubens. Die Meinungsverschiedenheit betrifft nicht nur eine Form des Ritus, sondern das Verständnis der Beziehungen innerhalb und außerhalb der Kirche. Das geht alles zurück auf das Mißverständnis, das durch „Summorum Pontificum“ in guter Absicht, aber auf Grundlage einer völlig verfehlten Beurteilung verursacht wurde. Dort wurde ein ritueller Parallelismus (von Novus und Vetus Ordo) eingeführt , der keine theoretische oder praktische Grundlage hat. Er ist theologisch unhaltbar und erzeugt größere Spaltungen, als das zuvor der Fall war.

Auch der Behauptung von der „Treue zu Rom“ ist zu widersprechen. Um Rom gegenüber treu zu sein, muß man sich der rituellen Sprache bedienen, die Rom für die Gemeinschaft vorgeschrieben hat. Man ist nicht treu, wenn man versucht, auf beiden Schultern zu tragen. Indem es diesen Widerspruch klargestellt hat, liegt das Verdienst von Traditionis Custodes darin, die eine für die ganze katholische Kirche verbindliche „lex orandi“ wieder in Kraft gesetzt hat. Wenn mir jemand behauptet, er sei gleichzeitig treu gegenüber dem Novus und dem Vetus Ordo, dann antworte ich darauf, daß er die Bedeutung von Tradition nicht verstanden hat, der ein legitimer und unverzichtbarer Fortschritt innewohnt, der unwiderruflich ist.

2. MIL: Nach der Pilgerfahrt Paris-Chartres von 2024, mit 18 000 Menschen im Durchschnittsalter von 25 Jahren. Diözesanbischöfen, einem Kardinal der heiligen römischen Kirche und umfangreicher Berichterstattung in den Medien – glauben Sie, daß die Kirche über eine pastorale Fürsorge auch gegenüber der Spiritualität der Tradition nachdenken sollte, so wie vielen anderen, die nach dem zweiten Vatikanischen Konzil entstanden sind, auch – oder kann sie dabei bleiben, die starke Lebenskraft der überlieferten Liturgie zu leugnen?

Grillo: Was sind schon 18 000 Menschen im Vergleich zur großen Menge der katholischen Kirche? Wenig mehr als eine Sekte, die Unglauben als Erlösung betrachtet und oft mit moralischen und politischen Positionen und höchst bedenklichen Gewohnheiten verbunden ist. Nichts wird dadurch besser, daß man die Worte verändert. Tradition und Traditionalismus sind nicht gleichzusetzen. Der Traditionalismus ist nicht „eine unter vielen Bewegungen (auch wenn er einige charakteristische Eigenschaften mit den fundamentalistisch ausgerichteten Gemeinschaften zu teilen scheint, die in den vergangenen 40 Jahren unangemessen gefördert worden sind). Er ist eine Form der Verneinung des zweiten Vatikanischen Konzils, die nicht länger ungehemmt im Erfahrungsraum der Kirche wirken darf. Die Kirche ist kein Verein von Anwälten und Notaren, die ihren eigenen ästhetischen Vorlieben oder Absichten nachgehen oder vorhaben, die Kirche zum „berühmtesten Museum der Welt“ zu machen.

3. MIL: Was halten Sie denn davon, daß es insbesondere in der englisch- und französischsprachigen Welt im traditionalistischen Bereich einen bedeuten Anstieg der Zahlen von Gläubigen, Seminaristen, Konversionen, finanziellen Zuwendungen und großen Familien gibt, während dem zumindest in der westlichen Welt eine ernsthafte Krise sowohl der Qualität als der Quantität nach gegenübersteht?

Grillo: Wir haben es hier mit einer verzerrten Sichtweise zu tun. Insbesondere in der westlichen Welt sieht sich der Glaube einer Krise gegenüber, die schon vor mehr als einem Jahrhundert begonnen und sich in den vergangenen 50 Jahren dramatisch beschleunigt hat. Aber dieser Krise kann man nicht dadurch begegnen, daß man zur Lebensweise einer traditionellen Honoratiorengesellschaft zurückkehrt. Nicht die Cappa Magna oder eine tote Sprache stärken den Glauben. Sie verstärken nur die Bande der Identität, Formen von Fundamentalismus und Starrsinn, die zwar nicht mehr die von vor 100 Jahren sind, sondern eine neue Form angenommen haben, in der sich eine „katholische Identität“ (was im Zusammenhang mit „katholisch“ ohnehin wenig mehr als ein idealisiertes Etikett darstellt) mit den Höhepunkten des postmodernen Lebensgefühls verbindet. Das ist kein kirchliches und auch kein spirituelles Phänomen; es ist ein Phänomen von Bräuchen und Lebensweisen, das wenig mit der authentischen Tradition der katholischen Kirche zu tun hat.

4. MIL: Wie kommt es nun Ihrer Ansicht nach dazu, daß Papst Franziskus in dieser Situation des Ausbleibens von Seminaristen und der Kirchenflucht junger Gläubiger anscheinend nur die traditionalistischen Gläubigen (die das „una cum Papa nostro Francisco“ beten und immer zahlreicher werden) als Feinde betrachtet?

Grillo: Als Erstes: Das Ausbleiben von Seminaristen und die Flucht junger Leute sind nicht nur negative Erscheinungen: Sie sind Signale notwendiger Anstrengung für die ganze Kirche. Die „leichten“ Lösungen – beispielsweise das Füllen der Seminare mit kämpferischen jungen Männern nach dem Vorbild der Priester des 17. oder 18. Jahrhunderts) führen nur in die Irre – und die Beteiligten müssen dafür einen hohen Preis zahlen. Das bringt kein Glaubensleben hervor, sondern ein Leben von Vorurteilen und persönlicher Verhärtung. Wenn Papst Franziskus das als eine Gefahr betrachtet, beunruhigt mich das überhaupt nicht. Es beunruhigt mich nicht. Ich war viel mehr beunruhigt dadurch, daß seine Vorgänger darin eine Bereicherung sahen. Nostalgie ist niemals eine Grundlage, selbst wenn sie einen zu der Täuschung verfährt, daß die Kirche nichts zu reformieren hat, sondern alle Antworten in der Vergangenheit vorfindet. Gebet „una cum Papa“ entsteht nicht durch leere Worte, sondern dadurch, daß man mit der Kirche und vor allem gemeinsam mit dem Papst den einen gültigen Ordo einhält. Andernfalls ist es nur leeres Geschwätz, während man in Wirklichkeit im Widerspruch zur Tradition lebt.

5. MIL: Ist es möglich, daß ein Ritus, der für sehr, sehr lange Zeit der maßgebliche für die katholische Kirche war, nicht länger neben den vielen anderen Riten der katholischen Kirche (wie der mozarabische, der ambrosianische, der chaldäische, die Liturgie des hl. Johannes Chrysosthomus, der armenische usw.) seinen Platz haben kann? Warum läßt man die traditionelle Spiritualität nicht neben und mit der großen Vielfalt der verschiedenen Spiritualitäten in der Kirche bestehen? „Wir dürfen die Verschiedenheit der Spiritualitäten in der Kirche nicht fürchten. Im Gegenteil müssen wir froh sein über diese Vielfalt.“ (Franziskus 2024)

Grillo: Auch hier wieder enthüllt die Frage ein schwerwiegendes Mißverständnis. Auf der anderen Seite sehe ich hinter dieser Frage eine der stärksten (wenn auch am wenigsten zutreffende) Motivationen, die die Epoche von „Summorum Pontificum“, an der Sie so hängen, so geprägt haben, daß Sie das fast zu ihrem Banner gemacht haben. (Nun – wir haben es, und wir bleiben dabei.) Im Mittelpunkt dieses Papiers stand tatsächlich das Argument „Was früheren Generationen heilig war, bleibt auch uns heilig und groß.“ Aber wo kommt dieses Prinzip denn her? Nicht aus der Theologie, sondern von nostalgischem Gefühl für die Vergangenheit. Ein derartiges Prinzip neigt dazu, die Kirche auf ihre Vergangenheit festzulegen. Nicht auf das depositum fidei. Sondern auf das äußere Gewand, das es in einer bestimmten Epoche getragen hat, als ob das etwas Endgültiges wäre. Daß es im Lauf der Geschichte Ritusformen gab, die in ihrer Besonderheit anerkannt sind, kommt von der spezifischen Tradition von Orten oder geistlichen Orden. Niemals hätte jemand daran gedacht, daß es auf gesamtkirchlicher Ebene jemandem erlaubt sein könnte, eine bestimmte Version des römischen Ritus beizubehalten, während diese Version durch eine allgemeine Reform überholt war. Und die große paulinische Idee von der Verschiedenheit der Charismen/Spiritualitäten darf auch nicht so schamlos „von rechts“ mißbraucht werden: Die Freiheit des Charismas kann nicht dazu herangezogen werden, eine „Anarchie von Oben“ zu begründen, wie das in der Implementierung von „Summorum-Pontificum“ unverantwortlicher Weise geschehen ist. Viel besser wäre es gewesen, „an einem einzigen Tisch“ zu arbeiten, so daß jeder dazu beitragen könnte, „die einzige gültige Ritualform“ zu bereichern. Die Strategie, auf eine beiderseitige Verbesserung von Novus und Vetus Ordo zu setzen, war ein völlig verfehlter theologischer Ansatz, der auf ideologischen Abstraktionen beruhte.

6. MIL: Sie haben schwere Vorwürfe gegen die traditionelle Liturgie erhoben. Glauben Sie, daß die Gläubigen, die diese Form vorziehen, auch das Recht haben, ihrerseits ähnliche Kritik an der Liturgiereform zu üben, oder denken Sie, daß eine kritische Untersuchung der Liturgie nur aus der Richtung der theologischen Strömung erfolgen kann, der sie als prominenter Vertreter angehören?

Grillo: Ich denke nicht in den Kategorien von Parteien oder Fraktionen. Ich versuche lediglich, die Tradition zu lesen und herauszufinden, was wir tun können und was nicht. Jedermann kann jeden Abschnitt der Tradition kritisieren. Mich interessieren die diskutierten Abschnitte. Die Argumente der Traditionalisten sind schwach, weil sie das leugnen, was das Beste an der Tradition ist: Ihre Fähigkeit zur Ermöglichung von Veränderungen. Die Kritiker der Liturgiereform haben jedes Recht, sich zu äußern, können aber nicht so tun, als würden ihre Argumente sich von selbst verstehen. Ein Beispiel: Man kann aus seiner Kritik an der Reform der Heiligen Woche nicht das Recht ableiten, zu den Riten „vor jeder Reform“, d.h. denen von vor 1950, zurückzukehren. Diejenigen, die sich so verhalten, verweigern nur einen Beitrag zur innerkirchlichen Diskussion, sondern stellen sich selbst außerhalb der katholischen Tradition, und so sehr sie auch ihre „Treue zum Papst“ beschwören, so verstoßen sie doch faktisch dagegen. Es ist nicht leicht, das Abgleiten in den Sedisvakantismus zu vermeiden – die Worte kommen vor den Taten.

7. MIL: Eine letzte Frage: Wir glauben, daß die Liturgiereform insgesamt gescheitert ist (wie man an den leeren Seminaren und Kirchen, zusammengelegten Pfarreien und Diözesen usw. sehen kann) und somit zur Kirchenkrise beigetragen hat, Wir glauben ebenso, daß die Verteidiger der Reform versuchen, Dinge, die wir als verhängnisvolle Folgen ansehen, als erhoffte Ergebnisse hinzustellen. Wie würden Sie versuchen, diese Ansicht zu verändern?

Grillo: In der theologischen und liturgischen Diskussion gibt es Fälle, in denen der Austausch von Argumenten zum Scheitern verurteilt ist.Ich gebe niemals auf (ich wäre kein Theologe, wenn ich kein Vertrauen in Argumente hätte), aber ich sehe die Schwierigkeiten. Ich setze auf Argumente auch in Fällen, wo das schwer zu verstehen ist.Selbst der bekannte Journalist Vittorio Messori ist in den gleichen Irrtum verfallen wie Sie. Sie sagen: Die Liturgiereform ist gescheitert“ und unterstützen das mit Zahlen. Sie denken in der Art:Wenn etwas in der Geschichte zeitlich vor etwas anderem liegt, dann ist das frühere die Ursache des späteren. Es fällt daher nicht schwer zu glauben, dass die Verantwortung für die Übel der 70er, 80er und 90er Jahre bis 2024 beim Zweiten Vatikanischen Konzil und insbesondere bei der Liturgiereform liegt. Diese Argumentation ist jedoch nicht historisch begründet. Die Krise der Kirche ist schon viel älter das Aufkommen des liturgischen Denkens. Guéranger und Rosmini sprachen bereits 1830–40 von einer „liturgischen Krise“. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sagt Festugière: „Niemand weiß mehr, was es bedeutet, (Gottesdienst) zu feiern“ ...

Aber Sie ignorieren das alles nicht nur, sondern neigen dazu, die Dinge zu vereinfachen und zu denken, „wenn die Reform nicht stattgefunden hätte“ gäbe es immer noch die Kirche der 1950er Jahre. Damit Sie ihre Meinung ändern, sollten wir zunächst einmal nachdenken über die Beziehung zwischen Liturgie und Kirche als Erlebnis. Ein Jünger Christi zu sein, bedeutet nicht, einem Klub der Highsociety anzugehören oder einem Verein, der eine fremde Sprache spricht, oder sich mit der Vergangenheit zu identifizieren und reaktionäre Idealvorstellungen hochzuhalten. Tradition ist nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Da die Kirche und der Glaube eine ernste Angelegenheit sind, kann man sie nicht auf einen Verein derer reduzieren, die ihre Nostalgie für die Vergangenheit pflegen.

*