Vom Versprechen des „neuen Frühlings“ zum Versuch,

seine nie gereiften Früchte zu vermarkten

14. November 2025

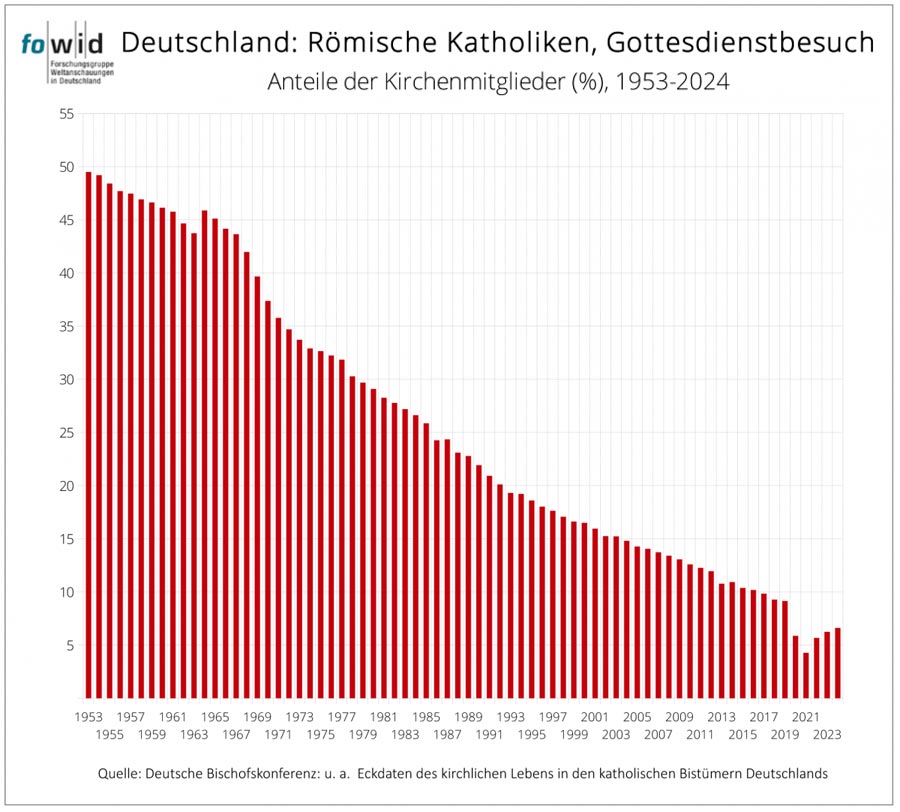

Von 50 auf 7 in 70 Jahren

Am bevorstehenden 1. Adventssonntag – der fällt in diesem Jahr auf den 30. November – beginnt mit der vorweihnachtlichen Zeit nicht nur das Kirchenjahr; der 1. Adventssonntag ist auch der Jahrestag, zu dem Papst Paul VI. 1969 die Reformliturgie der Bugnini-Kommission als allgemeinverbindlich in Kraft setzte. Der Jahrestag gewinnt in diesem Jahr besonderes Gewicht dadurch, dass Papst Franziskus vor drei Jahren den von den Päpsten Johannes Paul II (Ecclesia die von 1988) und Benedikt Summorum Pontificum (2007) vorbereiteten liturgischen Friedensschluß aufkündigte und in der zum Hohn so benannten Erklärung „Traditionis Custodes“ die Reformliturgie Pauls VI. zur einzigen geeigneten und statthaften Ausdrucksform der auf DEM KONZIL® offenbar ebenfalls grundlegend geänderten Glaubensgesetze der Kirche erklärte. Gleichzeitig leitete er eine Reihe von administrativen Maßnahmen ein, die die Zelebration des überlieferten Ritus empfindlich einschränkten und das offen eingeräumte Ziel haben, diesen Ritus (und die damit verbundenen Glaubensgesetze) endgültig und radikal aus dem Leben der katholischen Gemeinden auszuschließen.

Sein Nachfolger Leo läßt bis jetzt keine Anzeichen dafür erkennen, von diesem Kurs abgehen zu wollen. Gleichzeitig mehren sich unter den höchsten Würdenträgern der Kirche die Stimmen derer, die Franziskus wegen des von ihm eingeleiteten Umbaus der katholischen zu einer „synodalischen“ Kirche“ und seiner damit offenbar zusammenhängenden Verwerfung der überlieferten Liturgie zum großen Vollender und Durchsetzer des zweiten Vatikanums erklären. Zwar ist in den Dokumenten des Konzils von 1965 der synodalische Gedanke kaum in Spurenelementen auffindbar, und auch die angebliche „Liturgie DES KONZILS®“ kann sich nur sehr begrenzt auf das dort beschlossene Dokument Sacrosanctum Concilium stützen – aber von solchen Kleinigkeiten lassen sich große Geister bekanntlich auf ihrem Weg nicht aufhalten. Außerdem gibt es eine gewisse inhaltliche Parallelitäten zwischen beiden Reformelementen: Sie sind unverkennbar von dem Bestreben geprägt, bisher als gültig angesehene „vertikale“ Orientierungen durch „horizontale“, also zum Säkularismus gneigte, zu ersetzen.

Im Zusammenhang mit der nun angesagten zweiten Umsetzungsphase von Konzil und Liturgiereform ist es interessant zu beobachten, dass sich im Sprachgebrauch kirchlicher Ämter und Amtsinhaber in den Jahren seit 1965/1969 ein bemerkenswerter Wandel vollzogen hat. In der Zeit des Konzils bzw. dessen Vorbereitung und dann noch einmal während der administrativen Umsetzung der Liturgiereform bestimmte das Versprechen bzw. die Erwartung eines „neuen Frühlings“ den Sprachgebrauch von Theologie und Kirchenleitung, Klerus und Kirchenvolk. In der oben gezeigten Grafik der Gottesdienstteilnahme schlägt sich das als „Konzilsbauch“ für die Jahre nach 1961 und dann noch einmal abgeschwächt für die Zeit nach 1969 erkennbar nieder.

Während des Pontifikats von Johannes Paul II. und erst recht unter Benedikt wurde die Rede vom „Neuen Frühling“ dann erkennbar leiser und war in der Spätphase Benedikts kaum noch hörbar. Im Pontifikat von Fanziskus und insbesondere seit dessen Ende ist hier ein bemerkenswerter Wandel zu verzeichnen: Man verspricht den „Neuen Frühling“ nicht mehr, sondern tut einfach so, als sei er in Hinblick auf die Liturgiereform und andere „Früchte“ des 2. Vatikanums (etwa die Ökumene, die „Öffnung zur Welt“, den „interreligiösen Dialog“ und was dergleichen Phantome mehr sind) tatsächlich eingetreten. Die Geschichte der Kirche seit Mitte des 20. Jh. erscheint so als eine einzige große Erfolgsgeschichte, und jetzt komme es nur noch darauf an, die gewonnenen Errungenschaften zu verteidigen und zu festigen und auf ihrer Grundlage zu neuen Ufern voranzuschreiten.

Das Festhalten an der überlieferten Lehre und der optisch noch stärker ins Auge fallende Wille zu Bewahrung der überlieferten Liturgie erscheinen dabei als Störfaktoren, die auf die eine oder andere Weise auszuschalten sind. Diese unter Franziskus durchgesetzte Sicht auf die Kirche und ihre zukünftige – nicht mehr aus der in Christus begründeten apostolischen Tradition, sondern aus strategischer Planung geborene – Entwicklung, hat zwar mit der tatsächlichen Situation und der Hauptaufgabe der Kirche, dem Wirken für das Heil der Seelen, nicht mehr viel zu tun – aber sie wird die Situation der Gläubigen noch auf Jahre hinaus bestimmen.

*