Sommerpause!!

15. Jul 2024

Seit dieser Woche ist die Mehrzahl der deutschen Schulen, Schüler und Familien in den Sommerferien. Zwar ist nicht damit zu rechnen, daß der andauernde Strom bedenklicher Meldungen aus allen Regionen der Kirche deshalb abnehmen wird. Aber uns reicht es. Wir wünschen allen unseren Lesern einen erholsamen Urlaub, eine gute Zeit und Gottes Segen auf allen Wegen, wohin sie auch führen mögen.

Der Plan ist, die Arbeit hier mit Beginn des Septembers wieder aufzunehmen. Wichtige Ereignisse könnten eine Unterbrechung der Pause veranlassen; an schlechte Nachrichten im Wochentakt gewöhnt, rechnen wir jedoch mit nichts, was eine solche Unterbrechung verlangen könnte.

Auf ein gutes Wiedersehen!

Zum Appell für den Erhalt der „Alten Messe“

und seiner Wirkung

13. Jul 2024

Aus dem Vatikan war noch keine Reaktion auf den Appell aus der britischen Kulturprominenz zum Erhalt der traditionellen Liturgie zu vernehmen, und ehrlich gesagt: Wir rechnen auch nicht damit, daß sich der in Rom agierende Club von Kulturbanausen durch den Aufruf sonderlich irritieren läßt. Paul VI. war beim ersten Appell von 1971 zumindest beim Namen „Agatha Christie“ so beeindruckt, daß er sich eine (in der Breitenwirkung sehr begrenzte) Zustimmung abringen ließ. Darüber, ob das heutige Leitungspersonal in Rom auch nur einen Namen der Unterzeichner von 2024 kennt, möchte man lieber nicht spekulieren. Mit liturgischer Bildung und Kultur hat man es da nicht so sehr.

Das heißt aber nicht, daß der Appell wirkungslos geblieben wäre und man sich die Mühe hätte sparen können, ihn zu verfassen oder jetzt, wo die Unterschriftenliste für die Allgemeinheit offen ist, zu unterzeichnen. Ganz im Gegenteil. Schon in der kurzen Zeit, die der Aufruf im Gespräch ist, hat er sehr interessante Reaktionen ausgelöst.

Die Petrusbruderschaft beruft Fr. John Berg

zum Generaloberen

12. Jul 2024

Für Außenstehende überraschend hat das Generalkapitel der Petrusbruderschaft zu Beginn dieser Woche einen neuen Generaloberen gewählt: P. John Berg, geb. 1970 im ländlichen Minnesota, USA; Priesterweihe 1997. Wer meint, den Namen John Berg schon einmal gehört zu haben, liegt durchaus richtig: Der verhältnismäßig junge (mit 54 Jahren liegt er genau ein Jahr unter dem gegenwärtigen Durchschnittsalter der Petrus-Priester) Pater hat bereits schon einmal (von 2006 bis 2018) die Bruderschaft geleitet und konnte in dieser Zeit wertvolle Erfahrungen innerhalb der Gemeinschaft und mit Organisation und Personal der Weltkirche sammeln und zahlreiche wertvolle Kontakte aufbauen. Satzungsgemäß mußte Berg dann nach zwei Amtsperioden seinen Platz räumen – das war drei Jahre, bevor sich mit Traditionis Custodes jene Kräfte in Rom durchsetzten, die die überlieferte Liturgie radikal abschaffen wollen.

Wenn Berg jetzt erneut – und das ebenfalls wieder satzungsgemäß – an die Spitze der FSSP zurückberufen wird, ist das durchaus als Zeichen dafür zu werten, für wie ernst die Bruderschaft die aktuelle Situation einschätzt.

Das Wahre, Gute und Schöne aus christologischer Perspektive

10. Jul 2024

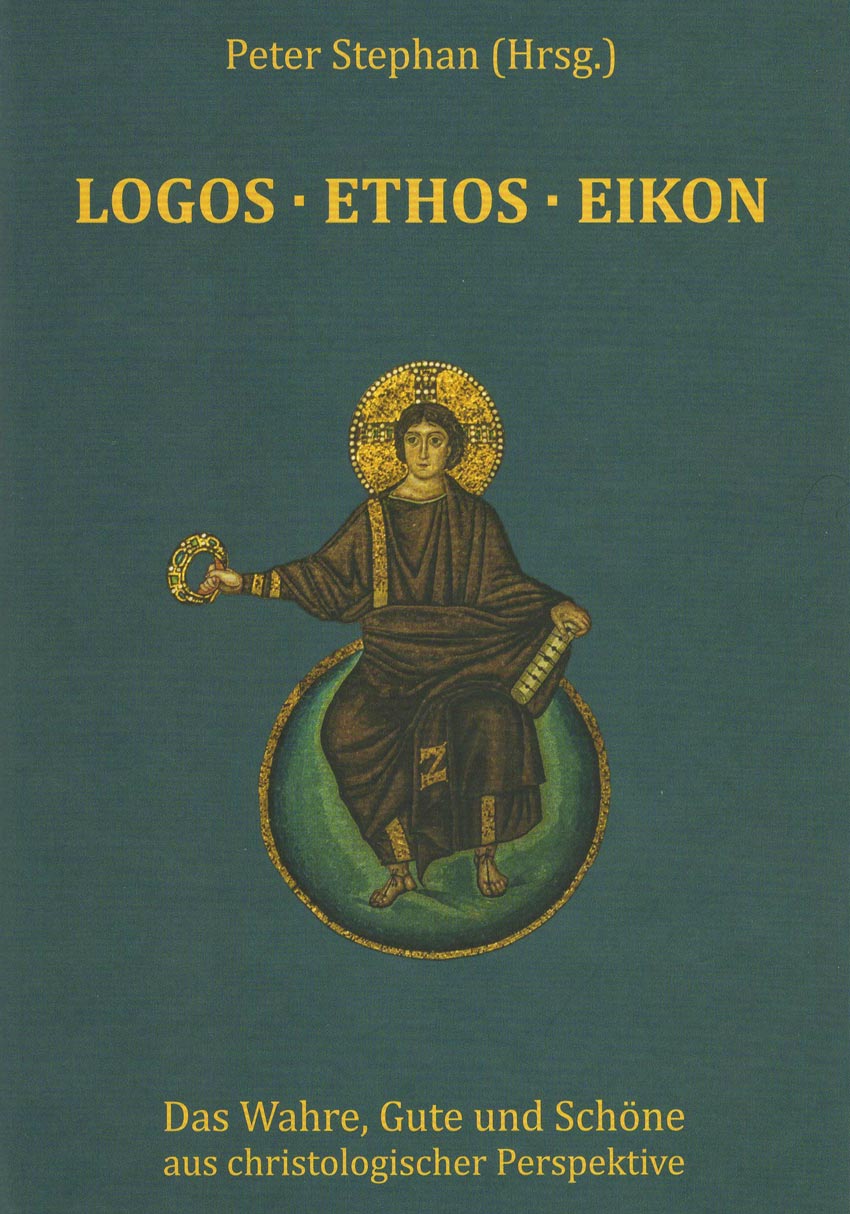

Christus als Pantokrator

Ganz ohne ironisches Augenzwinkern vom Wahren, Schönen und Guten zu sprechen, erfordert heutzutage schon ein beträchtliches Maß an Unverfrorenheit. Dem Zeitgeist, der momentan die Räume von Wissenschaft und Kultur unerbittlich regieret, gilt diese von toten, alten, weißen Männern – am bekanntesten darunter die Weisen Sokrates, Plato und Aristoteles aus dem griechischen Altertum – beschriebene Dreiheit als höchst verdächtiges Relikt aus der Zeit des noch verdächtigeren „Christlichen Abendlandes“ – und dabei weiß doch heute schon jedes Kindergartenkind aus einer rot-grün beherrschten Stadt, daß nur die Lüge, die Häßlichkeit und Verderbnis die wahren Werte der neuen Weltordnung zum Ausdruck bringen.

Der Potsdamer Kunsthistoriker und Architekturtheoretiker Peter Stephan hat nun die doppelte Unverfrorenheit, von dieser Dreiheit in ihrer klassischen Form nicht nur zu sprechen, sondern ihr auch noch ein ganzes Buch zu widmen, das wir hiermit vorstellen.

Vom Brückenbauer zum Brückenzerstörer — Larry Chapp zu Traditionis Custodes

09. Jul 2024

In die kommenden Woche fällt der dritte Jahrestag des Erlasses von Traditionis Custodes. Zu diesem Anlaß haben wir einen Beitrag übersetzt, den der ehemalige Theologieprofessor und heutige Publizist und Farmer Larry Chapp am Montag (8. 7.) im National Catholic Register veröffentlicht hat. Zum einen, weil er eine ebenso schonungslose wie nüchterne Einschätzung der Motive und der Auswirkungen dieses Erlasses enthält. Zum anderen aber auch deshalb, weil dieser Text eines im Novus Ordo beheimateten US-Katholiken verdeutlicht, worin sich das Klima in der Katholischen Kirche Nordamerikas von dem in Mitteleuropa unterscheidet – und warum dort beide Flügel der Kirche eine Chance haben, die aktuelle Krise in Kirche und Gesellschaft zu überleben.

Zum 17. Jahrestag von Papst Benedikts „Summorum Pontificum“

08. Jul 2024

Die Situation der Kirche am 17. Jahrestag der Veröffentlichung von „Summorum Pontificum“ wird dadurch gekennzeichnet, daß auch in diesem Jahr die Feier einer heiligen Messe im überlieferten Ritus in St. Peter zum Abschluß der Pilgerfahrt „Ad Petri Sedem“ verboten ist. Weiterhin hat die Gottesdienstbehörde pünktlich zum Termin der Erzdiözese von Orviedo mitgeteilt, daß dort die seit mehreren Jahren zum Ende einer Wallfahrt zur Muttergottes von Covadonga gefeierte „alter Messe“ in der Wallfahrtskirche nicht stattfinden darf. Vor allem in Nordamerika, wo viele Bischöfe Wege gefunden hatten, trotz der Einschränkungen durch den Erlass Traditionis Custodes Zelebrationen im überlieferten Ritus zu ermöglichen, greift Rom immer öfter direkt ein, um diese zu verbieten. Während dessen warten viele Katholiken, die der seit Alters her gültigen Lehre und Liturgie treu bleiben wollen, beunruhigt darauf, ob zum 3. Jahrestag dieses schon vom Namen her verlogenen Papsterlasses weitere Einschränkungen verfügt werden.

Zwischen „Inkulturation“ und „Exkulturation“ – ein Modetrend im Zwielicht

06. Jul 2024

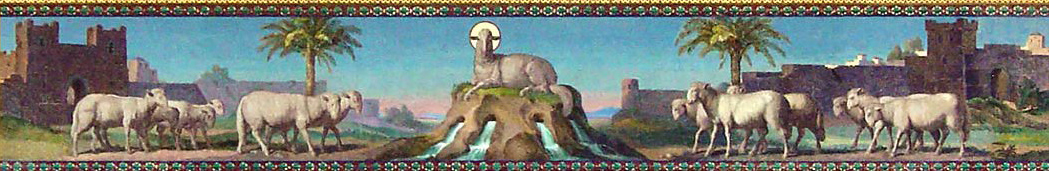

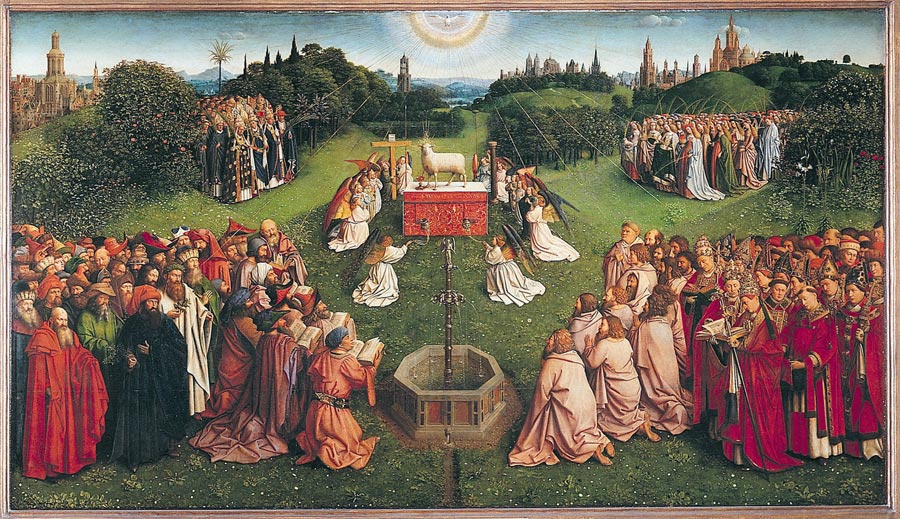

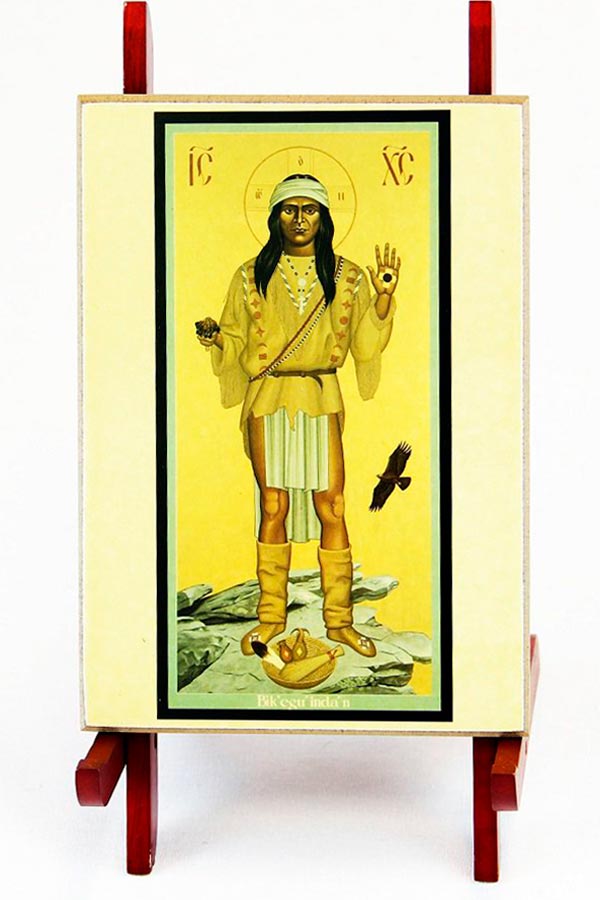

Die aus den USA berichtete Aufregung um die (zeitweilige) Entfernung eines als Apache verkleideten Christus gibt dem Dauerthema der „Inkulturation“ eine aktuelle Spitze. Aus Asien sind uns Heiligenbilder – auch Christus, auch Maria – mit ost- oder westasiatischen Gesichtszügen ebenso bekannt wie schwarze aus Afrika. Zumindest die, die wir in einem in weiterem Sinne kirchlichen Umfeld gesehen haben, scheinen nie Anstoß erregt zu haben, und das hat einen sehr einfachen Grund: Sie sind sämtlich erkennbar von der Absicht getragen, den überlieferten christlichen Inhalt der Bilderwelt, wie sie uns in der heiligen Schrift und der katholischen Tradition vor Augen tritt, in der Formensprache der jeweiligen Kultur vorzustellen.

Dabei entstehen Bilder, die in ihrer Aussage meistens völlig unbedenklich sind. In einigen Fällen kommen jedoch synkretistische Werke heraus, die den christlichen Glauben nicht in eine andere Bildersprache übersetzen, sondern mehr oder weniger irreführend mit einem anderen Glauben vermischen. Wir haben uns das näher angeschaut.