Im Zentrum der Bittage vor Christi Himmelfahrt:

Die Allerheiligenlitanei

7. Mai 2024

Im Mittelpunkt der Feier der Bittage steht traditionell die Bittprozession und in deren Zentrum wiederum der Gesang der Allerheiligenlitanei. Sie wurde an diesen Tage nicht in der verkürzten Form gesungen, die traditionell im Rahmen von Weihezeremonien verwandt wird, sondern in der Vollform – mit unter anderem allen zwölf Aposteln. Der Hauptunterschied zwischen der traditionellen Vollform und der Kurzfassung, die im wesentlichen auch die Grundlage der Fassung des Gotteslobes bildet, liegt allerdings weniger in der Auswahl der Heiligen. Hier gab es auch in der Tradition stets zeitliche und lokale Varianten, und selbstverständlich berücksichtigten die Orden ihre Gründer oder Ordensheilige in ganz besonderem Umfang. Auffälliger ist der Unterschied bei den Fürbitten, die in der traditionellen Form wesentlich „realistischer“ erscheinen als in den modernen.

Una Voce Korrespondenz — 1. Ausgabe 2024

6. Mai 2024

Zwei Hauptaufsätze behandeln Themen, die gerade in der gegenwärtigen Situation von Kirche und Gesellschaft von großer Bedeutung sind. Das eine ist die Frage des Zusammenhanges zwischen dem zweiten Vatikanischen Konzil der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und den nach 1968 einsetzenden revolutionären gesellschaftlichen Veränderungen, die Peter Kwasniewski in seinem Aufsatz „Das II. Vatikanum als Ursache einer Kulturrevolution“ behandelt.

Der andere hier vorzustellende Schwerpunktartikel der ist das in dieser Ausgabe wiedergegebene Gespräch von Angela Kirsch mit dem Hamburger Diözesanpriester Oliver Dembski, das sich im wesentlichen mit den Opfern und Kompromissen befaßt, die unter den Bedingungen von Traditionis Custodes erforderlich sind, um die überlieferte Liturgie überhaupt noch in Pfarreien präsent zu halten. Was geht? Was kostet es? Welche Zukunftsaussichten hat es?

Kann man den Rücktritt eines Papstes fordern? Und wer wäre dazu befugt?

4. Mai 2024

Rorate Caeli veröffentlicht unter Datum vom 2. Mai eine mit einer Rücktrittsforderung verbundene „Erklärung zu den Verbrechen und Häresien von Papst Franziskus, ihren Ursachen und Wirkungen und den erforderlichen Maßnahmen“, die von einer Reihe von der Tradition nahestehenden Personen – hauptsächlich Wissenschaftlern und Publizisten – unterschrieben worden ist. Die Namen von Klerikern sucht man in der Lister der Unterschriften vergebens, und das hat nachvollziehbare Gründe: Die am Fest des hl. Athanasius veröffentlichte Erklärung wird in der Sache und im Tonfall ihrer Überschrift voll und ganz gerecht und scheint uns in manchem sogar die Schärfe einiger von Athanasius überlieferter Schriften zu übertreffen.

Allerdings verstößt sie unserer Ansicht nach in mehreren Aussagen und Forderungen gegen die Vorgaben des geltenden Kirchenrechts. Das bedeutet nun keinesfalls, daß diese Feststellungen in der Sache falsch und die Forderungen unberechtigt wären. Sie sind berechtigt - können aber im Rahmen des gegenwärtig geltenden Rechtes nicht durchgesetzt werden. Das wirft Fragen auf, die in unserem Artikel nur angerissen, aber nicht beantwortet werden können.

„Die Früchte des Hasses“ oder:

feindliche Übernahme in der Kirche.

3. Mai 2024

Der Verlust des Eigenen ist in Gesellschaft und Kirche des früher einmal christlichen Abendlandes eine allgegenwärtige Erscheinung. Verlust führt zu Angst, und Angst führt zu Haß, oft auch in der Form von Selbsthaß - und so entsteht eine Abwärtsspirale, aus der kaum noch ein Entrinnen möglich scheint. Ein Perpetuum Mobile der Selbstzerstörung.

Prinzipiell kann diese Erscheinung in jeder Gesellschaft und in jeder Institution auftreten. In der Kirche hat sie seit dem mißlungenen „Aggiornamento“ nach dem 2. Vatikanischen Konzil eine enorme Dynamik entwickelt, und mit der Neu- und Um-Interpretation grundlegender Glaubenswahrheiten und dem Synodalisierungswahn im aktuellen Pontifikat zeigen die zerstörerischen Kräfte immer Stärker die Züge von Haß und Selbsthaß.

Joachim Heimerl ist beim Versuch, den aktuellen Stand dieser Tendenz nachzuzeichnen, Leoncavallos Oper „I Pagliacci“ (deutsch: „Der Bajazzo“) in den Sinn gekommen, die in Szene und Gesang einen Mechanismus der Selbstzerstörung vorstellt. Sie hat ihn zum Titel dieses Artikels inspiriert.

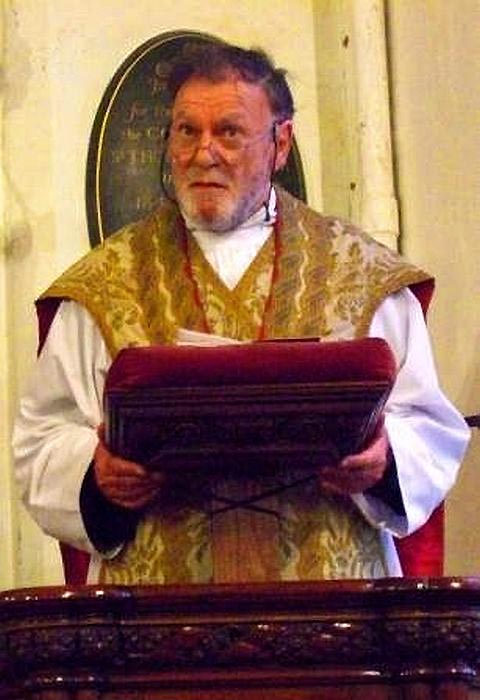

Fr. John Hunwicke R.I.P.

2. Mai 2024

Mit großer Trauer und persönlicher Erschütterung teilen wir mit, daß uns heute die Nachricht vom Tode von Fr. John Hunwicke vom Ordinariat ULF von Walsingham erreicht hat. Er starb am Dienstag dem 30. April, nachdem er seit wenigen Tagen von zunehmendem Unwohlsein berichtet hatte.

Fr. Hunwicke hatte die Gewohnheit, z.B. vor Reisen Beiträge mit Zeitschaltung auf seinem auch hier des öfteren zitierten Blog Fr Hunwicke's Mutual Enrichment im voraus hochzuladen. Dort ist auch unter heutigem Datum noch ein solcher Beitrag erschienen.

Möge ihm seine letzte Reise leicht gefallen sein. Der Herr sei seiner Seele gnädig und empfange ihn mit den Worten, die im Evangelium des Matthäus (25) überliefert sind: „Gut gemacht, du tüchtiger und treuer Diener. Komm und geh ein in die Freuden deines Herrn!“.

Die Todesnachricht erreicht uns über Fr. Zuhlsdorf und die Facebook-Seite des Oxford-Oratoriums, dem Fr. Hunwicke seit langem verbunden war. Eine offizielle Mitteilung auf der Seite des Ordinariats steht noch aus. Wir werden sie hier weitergeben, sobald sie uns vorliegt.

Aus Anlaß des Festes des hl. Joseph am 1. Mai

2. Mai 2024

Nach dem überlieferten Kalender war der 1. Mai der Festtag der hl. Apostel Philippus und Jakobus. Von diesen selbst weiß man neben dem wenigen, was dem neuen Testament zu entnehmen ist, freilich so gut wie nichts mit einiger Sicherheit. Der Termin geht wohl darauf zurück, daß an diesem Tag die von Papst Johannes III. (561 – 574) vollendete Apostelkirche in Rom eingeweiht worden war, die auch die Reliquien dieser beiden Heiligen beherbergte. Papst Pius XII. hat dann anderthalb Jahrtausende später den von den kirchenfeindlichen Parteien von rechts und links mit großem Aufwand als „Tag der Arbeit“ inszenierten 1. Mai zum Anlaß genommen, dem für dieses Datum eine Erinnerung an den hl. Joseph den Arbeiter entgegenzustellen.

Diesem in der Sache selbst nicht allzu erfolgreichen Versuch verdankt die Kirche jedoch ein Messformular, das eine ansonsten nirgendwo berücksichtigte Evangeliums-Perikope ins Bewußtsein hebt.

Fr. Waller wird erster „eigener“ Bischof

für das Ordinariat

30. April 2024

Die Ordinariate für die Katholiken aus den anglikanischen Tradition haben ein Bischofsproblem: Die wenigen mit Teilen ihr Gemeinden aus der anglikanischen bzw. presbyterianischen Gemeinschaft in die Einheit mit Rom zurückgekehrten anglikanischen Bischöfe konnten in der katholischen Kirche nicht als Bischöfe eingesetzt und geweiht werden, weil sie verheiratet waren bzw. sind. Rom hält jedoch – zumindest bis jetzt – an der aus ältesten Zeiten übernommenen Tradition fest, nur zölibatär lebende Priester zu Bischöfen zu weihen.

Nach dem Rücktritt von Keith Newton, der 13 Jahre lang als Ordinarius dem Ordinariat ULF von Walsingham in Großbritannien vorstand und zuvor anglikanischer Bischofs von Richborough gewesen war, ist nun erstmalig mit David Waller ein (unverheirateter) ehemaliger anglikanischer Priester, der 2011 katholisch geworden und anschließend erneut geweiht worden war, zum Bischof dieses Ordinariat ernannt worden

Was von der 17. Woche übrig blieb

27. April 2024

Auch in dieser Woche – es ist schon die 17. dieses Jahres – sind viele Themen liegen geblieben, die zumindest in Kurzfassung erwähnt werden sollen.

Sie stammen alle entweder aus den USA oder aus Deutschland, und dabei ergibt sich ein bemerkenswerter Unterschied: Während in den USA nicht nur bei Tradis reges katholisches Leben herrscht und selbst in schlechten Nachrichten Keime von Gutem zu entdecken sind, dominieren in Deutschland Verwahrlosung und Zerfall - da kann und muß selbst eine Stimmenthaltung schon als positives Signal gewertet werden. Und die Tradis pflegen ihr niedriges Profil.

Ein überraschender Zug im

syro-malabarischen Liturgiestreit

26. April 2024

Der Streit in der Syro-malabarischen Kirche um die Zelebrationsrichtung hat eine überraschende Wendung genommen: Die Gruppe, die an der Version „Ad populum“ festhalten will, hat in Rom beantragt, sich von der anderen Gruppe trennen und eine Kirche eigenen Rechts (unter dem Papst) errichten zu können.

Zunächst mag das als eine exotische Besonderheit erscheinen. Bei näherem Hinschauen kommt jedoch der Verdacht auf, daß die Problematik gerade in Mitteleuropa näher liegt, als vielen bewußt ist.

Unendliche Würde oder schöner Schein? —

Priester haben in der Kirche keine Grundrechte

25. April 2024

Verschiedene Vorfälle der jüngsten Zeit – wir berichteten z.B. über den Fall Marie Ferreol – haben die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daß Priester und Ordensleute auf vielfache Weise der Willkür von Oberen ausgesetzt sind, die glauben, auch da uneingeschränkt über sie verfügen zu können, wo es im weitesten Sinne nicht um den Gott und den Oberen geschuldeten Gehorsam geht, sonder wo allgemein geltende „bürgerliche Rechte“ betroffen sind.

Je weiter sich kirchliche Obrigkeit von dem ihrerseits gegenüber Gott und seiner Offenbarung geschuldeten Gehorsam frei macht, desto belastender werden die damit verbundenen Gefahren für die auf den Status von halbfreien Untertanen herabgedrückten Untergebenen. P. Joachim Heimerl beschreibt die Situation aus seiner Perspektive.

Französische Laienorganisation fordert völlige Freigabe der überlieferten Liturgie

23. April 2024

Am Montag den 22. 4. wurde in Paris ein Aufruf der international auftretenden Bewegung Renaissance Catholique veröffentlicht (Quelle), die sich für die völlige Freigabe der übelieferten Liturgie. Völlige Freigabe – das heißt nicht nur eine Rückkehr zum Status Summorum Pontificum von 2007, da es sich gezeigt hat, daß ein derartiges Dokument der Erteilung von Erlaubnissen und Gewährungen bei entsprechend bösem Willen jederzeit eingeschränkt oder ganz aufgehoben werden kann. Statt dessen fordert die Bewegung, den freien Gebrauch sämtlicher ordnungsgemäß promulgierten Liturgischen Bücher zu ermöglichen und somit ein festes Band zwischen der Kirche von heute und ihrer Vergangenheit wieder herzustellen.