Zwischen Kreuzestod und Auferstehung:

Christi Höllenfahrt

30. März 2024

Zu den großen Geheimnissen des Pascha-Mysteriums gehört die Frage: Was geschah mit Christus in der Zeit nach dem „Es ist vollbracht“ (Joh. 19,30) am Kreuz von Golgatha und der Begegnung des Auferstandenen „am dritten Tag“ (Mk 15, 42 ff) mit den Frauen am leeren Grab? Das neue Testament ist sehr sparsam mit Auskünftigen zu dieser Zeit; der Brief an die Epheser (4,9) und der 1. Petrusbrief (3, 19) machen Andeutungen, die aber alles andere als klar sind.

Für den rechten Glauben reichen diese Auskünfte allemal aus - aber der fromme Sinn der Gläubigen hat seit der frühesten Zeit nach mehr verlangt - und die frühe christliche Literatur hat diese Fragen mit Erzählungen beantwortet, die ihren eigenen Wert besitzen.

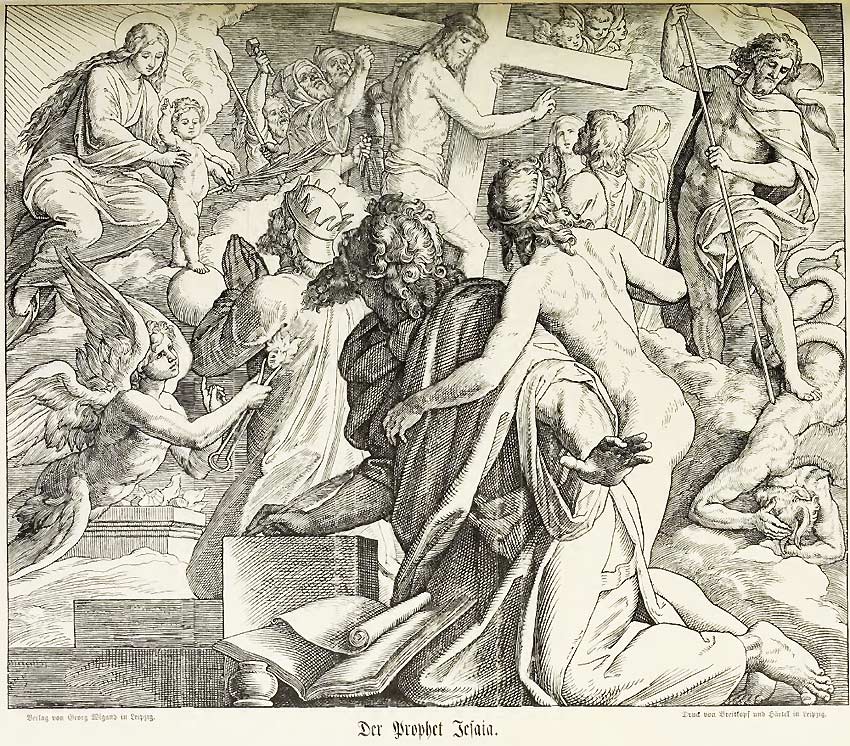

Der leidende Gottesknecht des Jesaja

und der Kreuzestod Christi

29. März 2024

In mehreren prophetischen Texten des Alten Testaments ist das Bild des künftigen Messias vorgezeichnet - nicht als irdisch-königlicher Triumphator, der die Feinde Israels zerschmettert, sondern als der „Leidende Gottesknecht“, der durch sein Sühneopfer Israel und die ganze Welt erlösen will.

Warum die Mehrheit des Volkes Israel dennoch nicht imstande war, in der Gestalt des gekreuzigten Jesus von Nazareth den versprochenen Messias zu erkennen, gehört zu den großen und verstörendsten Geheimnissen der Heilsgeschichte.

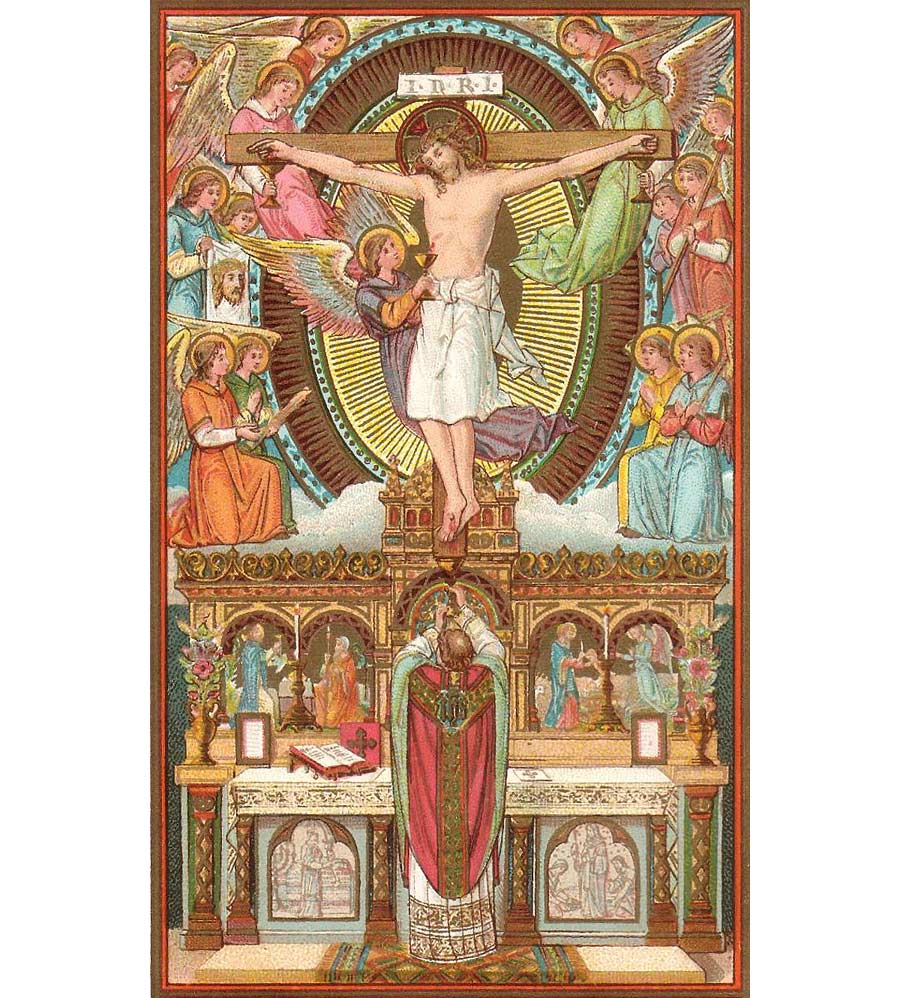

Wie „Traditionis Custodes“ einem den Weg zur alten Messe erschloss

28. März 2024

Am Gründonnerstag denken wir an die Einsetzung der Eucharistie und des Priestertums. Doch seit dem Motu proprio „Traditiones custodes“ (2021) ist in der Kirche ein „Bürgerkrieg“ um die Feier der Heiligen Messe entflammt. Seitdem stehen die Anhänger der „alten“ Messe mit dem Rücken zur Wand. Der Papst behandelt sie wie Aussätzige und schreckt nicht einmal davor zurück, sie öffentlich zu beleidigen. Man hat sich an dieses Verhalten inzwischen gewöhnt; skandalös ist es trotzdem und - pardon - eines Papstes unwürdig ist es auch.

Worum es bei diesem „Bürgerkrieg“ letzten Endes geht, ist manchen Priestern der Zeit nach dem Konzil erst durch TC in vollem Umfang klar geworden. P. Joachim Heimerl berichtet, wie es ihm dabei ergangen ist.

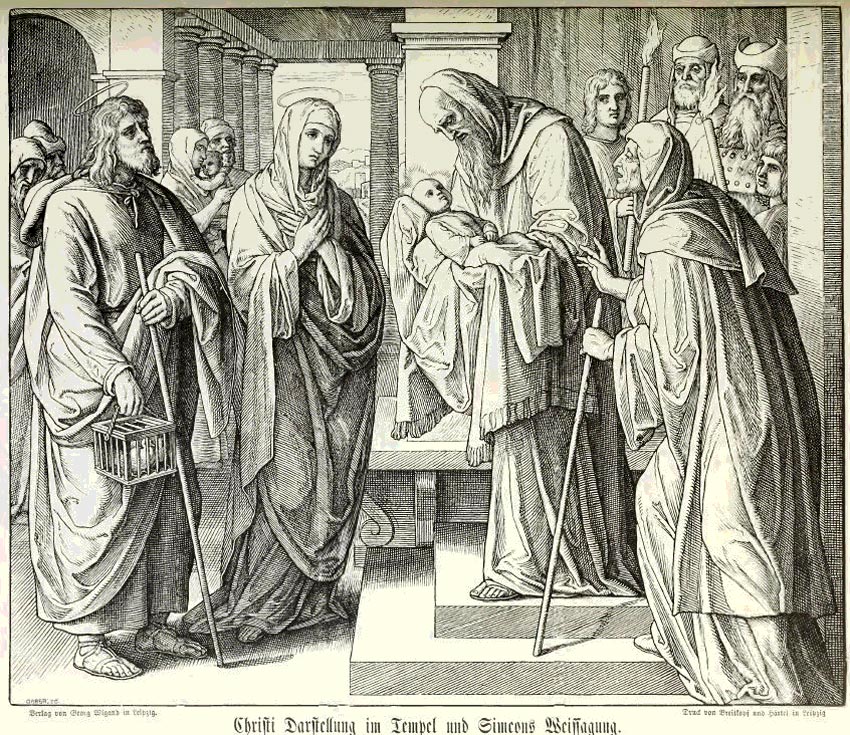

Zur Stillen Woche (2):

Auch Deine Seele wird ein Schwert durchdringen

26. März 2024

Die Evangelien berichten, daß von all den späteren Aposteln und Jüngern nur Johannes es fertig brachte, bei dem Kreuz des sterbenden Erlösers zu stehen, dazu die treuesten Frauen aus seiner Gefolgschaft, und vor allem seine Mutter. Wie kann eine Mutter das auf sich nehmen und aushalten? Franz Michel Willam hat in seinem Buch „Das Leben Marias der Mutter Jesu“ eine Antwort versucht. Wir zitieren leicht gekürzt aus dem Kapitel „Marias Bereitschaft für das Leiden und Sterben Jesu.“

Zur Stillen Woche (1): Oratio Rhytmica

25. März 2024

Aus dem hohen Mittelalter stammt der vielteilige Hymnus „Oratio Rhythmica", der in mystischer Tonart die Wunden des gekreuzigten Erlösers betrachtet. Der letzte Abschnitt dieses mehrteiligen Hymnus auf die Wunden des gekreuzigten Erlösers bildete die Vorlage für Paul Gerhardts bekanntes Lied „O Haupt voll Blut und Wunden", das bis auf den heutigen Tag in den Gesangbüchern beider großer Konfessionen enthalten ist und seinerseits ins Englische und andere Sprachen übertragen wurde.

Der Hymnenzyklus „Oratio Rhythmica" war im späten Mittelalter und bis in die beginnende Neuzeit überaus populär. Von Dietrich Buxtehude gibt es einen heute noch gerne aufgeführten und in zahlreichen Plattenaufnahmen vorliegenden Kantatenzyklus „Membra Jesu nostri". Auf Youtube sind zahlreiche Aufnahmen dieses Werkes abrufbar. Wir bringen heute die deutsche Übersetzung des ersten Abschnitts „Auf die Füße“ und verweisen im übrigen auf die vollständige Wiedergabe auf dem Hymnarium.

Palmsonntag: Evangelium und Prozession

zur Palmweihe

23. März 2024

Das Evangelium Zur Palmweihe mit der Perikope aus Markus 11 über den Einzug Jesu in Jerusalem entfaltet seinen ganzen Reichtum erst vor dem Hintergrund der vielfältigen jüdischen Traditionen und Assoziationen, die Markus in diesen Bericht eingearbeitet hat. Augenfällig – und daher hat der Sonntag schließlich auch seinen Namen – ist die Erwähnung der Palmzweige, mit denen Bewohner Jerusalems den auf dem Eselsfüllen einziehenden Wundertäter aus Galiläa begrüßten.

Hier von „die Bewohner Jerusalems“ zu sprechen und dann anläßlich des wenige Tage später erschallenden Rufes „Kreuzige ihn“ den Wankelmut der Menge zu beklagen, ist sicher nicht unberechtigt – trifft aber die Historie wohl nur zum Teil: Nirgendwo sagt die Schrift, daß es die Selben gewesen sein. Die Bewohner Jerusalems waren tief gespalten in solche, die inbrünstig einen Messias als Retter aus der Not erwarteten, und andere, die sich mit den herrschenden Verhältnissen arrangiert hatten, davon profitierten und jede Veränderung der Situation fürchteten.

Gute und weniger gute Gründe für die

Reform der Karwoche von 1955

22. März 2024

Hinter der weitgehend mißlungenen Reform der Karwochenliturgie der 50er Jahre steckte nicht nur die Absicht, einen „Probelauf“ für geplante weitergehende Eingriffe in die Liturgie zu veranstalten. Es gab auch Beweggründe, die verständlich und ernst zu nehmen sind. Einer davon war die Notwendigkeit, die an diesen Tagen stattfindenden Feiern der zentralen Geheimnisse des Glaubens so umzugestalten, daß sie in möglichst vielen Kirchen und Gemeinden und unter Teilnahme möglichst vieler Gläubiger begangen werden konnten.

Das Format der aufwendigen Liturgien, die im Mittelalter in den Kirchen der großen Bischofssitze und Klöster gefeiert worden waren, konnte nicht mehr auf die in den vergangenen Jahrhunderten stark vermehrten Kirchen auf dem Lande oder in Kleinstädten übertragen werden. Es fehlte schlichtweg an Personal und know-how. Eine Reform im Geist der Kontinuität hätte hier eine Alternativform für kleinere Verhältnisse entwickelt - doch der Reformwahn der 50er Jahre bestand auf einer für alle verbindlichen Lösung. Zeitgemäße theologische Verflachungen inklusive.

Die reformierte Karwoche von 1955 —

auch noch im Missale von 62

20. März 2024

Bekanntlich hatte die Liturgiereform Pauls VI. bereits unter Pius XII. im Jahr 1955 einen Probelauf, bei dem – unter anderem – die Liturgie der Karwoche einer tiefgreifenden und in vielem unglücklichen Reform unterzogen wurde. Der ungarische Kirchenmusiker und Liturgiewissenschaftler László Dobszay hat diese Reform in seinem 2003 erschienenen Buch „The Bugnini-Liturgy and the Reform of the Reform“ kritisch dargestellt.

In der Reform von 1955 sind in vielem bereits deutlich die Grundsätze zu erkennen, die dann später von den Schreibtischtätern des Consiliums zur Leitlinie ihrer Totalrevision des römischen Ritus gemacht worden sind. Leider sind diese Schwachstellen auch noch im Missale und Brevier von 1962 enthalten, während einige bei der Revision der Revision 1969 etwas korrigiert worden sind.

Zum Artikel, mit Links zu den Übersetzungen

Kein Verrat bleibt ohne Folgen — auch der des Petrus nicht

19. März 2024

Die Auseinandersetzungen über das skandalöse Dokument Fiducia Supplicans nehmen kein Ende. Kein Wunder, denn viele sehen in dem von Fernandez ausgearbeiteten und Franziskus unterschriebenen Dokument einen Verrat an unaufggebbaren Grundsätzen der Lehre, die auch den Herrn und seine Apostel selbst zurückgeht.

Joachim Heimerl erinnert daran, daß Verrat durch höchste Amtsträger der Kirche eine lange Tradition hat. Sie geht zurück bis auf Petrus, der den Herrn am Abend des Gründonnerstags schmählich verleugnete - und doch nach Reue und Buße als Gesandter und Stellvertreter Christi in Rom erfolgreich die Kirche begründete. Zu Reue und Wiedergutmachung sind auch seine Nachfolger aufgerufen.

Zum Artikel von Joachim Heimerl

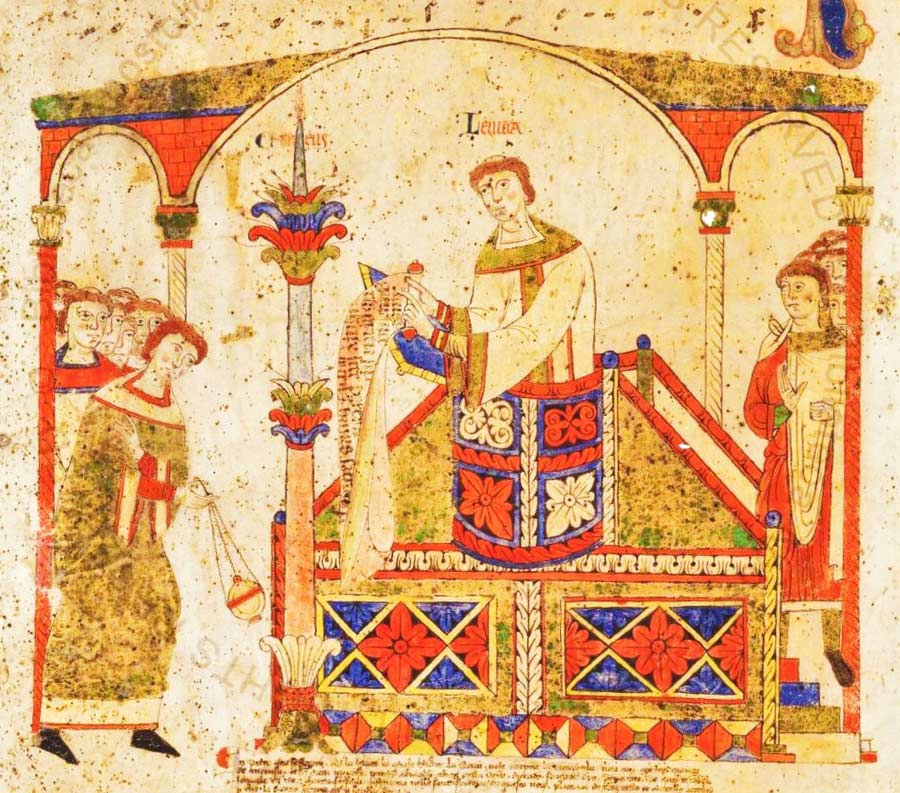

Besonderheiten der Passionszeit in anderen Riten des Westens

18. März 2024

Die explizite Bezeichnung der letzten beiden Wochen der Fastenzeit als „Passionszeit“ ist eine Eigentümlichkeit des römischen Ritus, die so nicht von allen westlichen Riten geteilt wird. Gregory Dipippo von New Liturgical Movement hat die Ähnlichkeiten und Unterschiede im Ambrosianischen und im Mozarabischen Ritus näher untersucht und dabei festgestellt, daß beiden Nachbarriten mit dem römischen Ritus zwar die starke Orientierung auf die Passion des Herrn teilen, aber daraus nie eine besondere Bezeichnung für diese Wochen abgeleitet haben.

Außerdem lenkt Dipippo den Blick darauf, daß alle drei westlichen Riten in den Lesungen und Zwischengesängen dieser beiden Wochen die gleichen oder benachbarte Passagen aus dem Buch Leviticus ansprechen und so Moses, den Gesetzgeber des Alten Bundes, auch als liturgische Autorität für den Neuen Bund in Anspruch nehmen.

Der „gute Wille“ der Liturgiereformer

16. März 2024

Gleich zu Beginn (3. Absatz) seines Artikels über die Wurzel der Liturgiekriege trifft Kevin Tierney eine sehr wichtige Feststellung, wenn er schreibt:

„Ich gehe davon aus, daß die meisten Personen, die an der Schaffung des Novus Ordo beteiligt waren, (mit einigen wenigen Ausnahmen) gutwillige, jedoch fehlgeleitete Leute waren.“ Diese Feststellung ist extrem wichtig, weil es nur unter dieser Voraussetzung möglich ist, die prinzipielle Gültigkeit des Novus Ordo anzuerkennen und das im anderen Fall unvermeidliche Abgleiten in den Sedisvakantismus zu vermeiden. Die „Macher“ der Reform nach dem Konzil haben auf die Zukunft gewettet und dabei verloren. Das mag leichtsinnig gewesen sein, aber kein Verbrechen.

Tierney räumt also den Schöpfern der Liturgiereform „Mildernde Umstände“ ein - wohl zu Recht. Aber gilt das auch für diejenigen, die an diesem gescheiterten Experiment immer noch festhalten? Wir haben genauer hingeschaut.

„Antifa“ attackiert Kirche der Piusbruderschaft

15. März 2024

Am 9. März hat eine „Rotte“ (so nannte man das damals) der (Anti)FA die Hamburger Kirche der Piusbruderschaft attackiert und in der Erfolgsmeldungauf auf ihrer Website mitgeteilt; Zitat:

„Seit 1969 arbeiten die katholischen Priester daran, einen christlichen Gottesstaat,

basierend auf einer antidemokratischen und rechtsextremen Ideologie aufzubauen. Für die

Piusbrüder sollte alle weltliche Macht von Gott ausgehen, nicht etwa von den Menschen, die auf

dieser Welt leben. (...) Dazu gehören antisemitische Verschwörungserzählungen, Leugnung der

Shoah, antimuslimischer Rassismus und die Ablehnung der körperlichen Selbstbestimmung von

Menschen mit Uterus, sowie regelmäßige Hetze gegen alle Menschen, die sich nicht in einem

heteronormativen, binärem Gesellschaftssystem wiederfinden.

Wir sind der Meinung, dass damit Schluss sein muss. Fundamentalistische Menschenfeinde angreifen

– jederzeit und überall.“

Soweit das Zitat. Bleibt die Frage: Ist das noch „Hate-speach“ oder schon Regierungspolitik?

Zur Quelle auf der Webseite der FA

Die Wurzel der Liturgiekriege:

Ein leichtfertiges Spiel

14. März 2024

Immer wieder stellt man sich die Frage, warum die nach dem Erlass des Novus Ordo ausgebrochenen Liturgiekriege nun schon über ein halbes Jahrhundert anhalten; warum der von Papst Bnedikt XVI. vorbereitete „Waffenstillstand“ von seinem Nachfolger nicht fortgesetzt, sondern durch erneute und noch verschärfte Kämpfe gebrochen worden ist.

Ein soeben auf New Liturgical Movement erschienener Artikel von Kevin Tierney gibt dazu eine überraschende Antwort, die wenn nicht alles, doch vieles besser verstehen läßt.

Die Kopten reagieren mit Härte auf Fiducia Supplicans

13. März 2024

Die von Rom unabhängige Koptisch-Orthodoxe Kirche, die von dem in Rom gerne gesehenen Patriarchen Tawadros II. geführt wird, hat Anfang dieses Monats den bisher mit Rom gepflegten „ökumenischen Dialog“ offiziell auf Eis gelegt. Die Entscheidung der „Heiligen Synode“, die soeben in Wadi El-Natrum stattgefunden hat, wird damit begründet, daß die katholische Kirche mit Fiducia Supplicans ihre Haltung zur Homosexualität geändert habe.

Das ist zunächst einmal ein weiterer Hinweis aus der Realität darauf, daß die Welt außerhalb der vatikanischen Mauern oder des Kopfes von Manuel Fernández durchaus nicht bereit ist, dessen Versicherung zu akzeptieren, das Papier habe die katholische Lehre nicht geändert, sondern nur zeitgemäß weiterentwickelt. Sowohl die der permanenten sexuellen Revolution innerhalb und außerhalb der Kirche, als auch die immer weniger werdenden Christen (nicht nur Katholiken), die der Uminterpretation der Schöpfungsordnung noch Widerstand leisten, haben sehr wohl begriffen, daß das offizielle Rom hier ein weiteres Mal eine wichtige Bastion preisgegeben hat.

Der alte und künftige Römische Ritus —

Die Rückkehr der traditionellen Lateinischen

Messe nach 70 Jahren des Exils

11. März 2024

Mit Peter Kwasniewskis „Der alte und künftige Römische Ritus - Die Rückkehr der traditionellen Lateinischen Messe nach 70 Jahren des Exils“ liegt jetzt ein weiteres Werk vor, das jeder traditionsorientierte Katholiken zur Hand haben sollte, der mehr darüber wissen will, warum der überlieferte Ritus in der seit sechs Jahrzehnten propagierten „neukatholischen“ Kirche an den Rand gedrängt und letztlich sogar ganz „abgeschafft“ werden soll. Die neue Liturgie Pauls VI. folgt einer neuen Darstellungsform des Glaubens, die vielleicht nicht direkt als haeretisch zu verurteilen ist – die aber erwiesenermaßen immer weniger fähig ist, das apostolische Glaubensgut weiter zu vemitteln.

Clemens Victor Oldendorf hat das Buch überaus gründlich gelesen und danach eine Besprechung verfaßt, die manchem als unzumutbar lang erscheinen mag. Aber sie kann einige Fragen des neugierigen Lesers bereits an Ort und Stelle beantworten und macht andererseits immer wieder deutlich, warum eben dieser Leser zu dem 400 Seiten umfassenden Originalwerk greifen sollte, wenn er wirklich wissen und auch vertreten können will, was die große Gnade des überlieferten Ritus ausmacht.

Christus und die Ehebrecherin

09. März 2024

Der Samstag in der dritten Fastenwoche bringt die außergewöhnlich lange Lesung mit der Geschichte von „Susanna im Bade“ aus dem Buch Daniel und das Evangelium mit der Perikope von Christus und der Ehebrecherin (Joh. 7, 53 – 8, 11).

In beiden ist von Ehebruch die Rede – das kann dazu verleiten, bei der Interpretation vorschnell auf das Gebiet der Ehe- und Sexualmoral zu geraten. Doch damit kann man das, worum es hier wirklich geht, leicht verfehlen. Es geht zuallererst um Schuld und Gerechtigkeit, Bestrafung und Vergebung. Wir versuchen, dem nachzuspüren.

Die Franziskus-Show darf so nicht weitergehen.

07. März 2024

11 Jahre nach der Papstwahl ist die Kirche tief gespalten. Die meisten von Franziskus groß angekündigten Projekte sind gescheitert. „Synodalität“ entpuppte sich als Potemkinsches Dorf, als Kulisse, hinter der sich nichts verbirgt; und bis heute weiß niemand zu erklären, was der Papst darunter versteht. Dazu passt es, dass seine Entscheidungen im Hinterzimmer von „Santa Marta“ fallen. Wenn überhaupt, hört Franziskus nur auf seine Jesuiten-Mitbrüder und andere Günstlinge.

Dass dies der Kirche nicht guttut, ist nach elf Jahren Franziskus offensichtlich. Nie zuvor hat ein Papst so große Verwirrung gestiftet und sich so weit vom Evangelium und der Lehre der Kirche entfernt. Was wäre in dieser Lage zu tun, was ist möglich?

Zum Artikel von Joachim Heimerl

Tauwetter für die Petrusbruderschaft?

06. März 2024

Am Donnerstag den 29. März wurden führende Mitglieder der Petrusbruderschaft von Papst Franziskus in Privataudienz empfangen. Das offizielle Kommuniqué der Bruderschaft teilte dazu sehr knapp mit, man habe dem Papst noch einmal für sein Dekret vom 11. Februar 2022, das die weitere Arbeit der FSSP (in Grenzen) ermöglichte, gedankt und ihm von den Schwierigkeiten berichtet, die sich bei der Anwendung dieses Dekrets ergeben hätten.

Eine inoffizielle und ausführlichere Fassung des Kommuniqués läßt nun jedoch die Vermutung aufkommen, ein Gegenstand des Gespräches sei das schwierige Thema der Konzelebration in der Chrisammesse gewesen – und Franziskus habe eine Möglichkeit angedeutet, dieses von manchen Bischöfen zur Streitfrage gemachte Problem zu entschärfen.

Zur Leseordnung am 3. Fastensonntag

04. März 2024

Der dritte Fastensonntag bietet in seiner Auswahl der Lesungen ein sprechendes Beispiel dafür, wie die von den Reformern des Consiliums am Schreibtisch ausgedachte „Neue Ordnung“ der Liturgie das selbstgesetzte Ziel, eine „verheutigte“ Form des Gottesdienstes zu bieten, verfehlt und seine Erreichung erher erschwert als begünstigt hat. Nach der überlieferten Ordnung ist der 3. Fastensonntag ganz auf das Ziel hingeordnet, die Gläubigen zur Erkenntnis dessen zu befähigen, was Sünde ist und welchen Schaden sie in der Seele des Menschen anrichet.

Zugunsten des abstrakten Prinzips eine (inkonsequent umgesetzten) lectio continua verzichtet sie auf die tradtionellen Texte, die das Gefühl und das Bewußtsein auch des „modernen Menschen“ weitaus direkter anzusprechen vermögen als angeblich zeitgemäßere Alternative.

Fr. Hunwicke zu Fiducia Supplicans

02. März 2024

Die Diskussion über „Fiducia Supplicans“ hält unvermindert an. Und immer wenn man denkt: „Jetzt ist aber wirklich schon alles gesagt“, bringt ein neuer Beitrag neue Aspekte in die Diskussion. So unter Datum vom 1. März Fr. Hunwicke mit zwei Überlegungen, die ihn zu schwerwiegenden Schlussfolgerungen führen.

Der eine Kritikpunkt: Papst Franziskus zitiert den Brief des Apostels Paulus an die Römer - und fügt bei seiner Übersetzung ein paar kleine Wörtchen hinzu, die den Sinn deutlich verändern, wenn nicht geradeheraus verfälschen. Der andere: Der Papst jongliert hinsichtlich von Tätigkeit und Amtswaltung des Priesters bei Segensspendungen so gekonnt mit den Bgriffen, daß die Grenzen zwischen Wahrheit und Unwahrheit verschwimmen. Unerträglich für den Inhaber des Lehramtes, findet Hunwicke.