Pius Parsch: „Die vorösterliche Feier des Samstags in der Fastenquatember“

28. Februar 2026

Über hundert Jahre alt sind inzwischen die meisten Artikel zum Kirchenjahr, die Pius Parsch später in den Bänden des „Jahr des Heils“ zusammenfasste. Und je mehr die liturgischen Verwüstungen in der neukatholischen Kirche Deutschlands voranschreiten, desto wertvoller erscheint uns die Texte des Klosterneuburger Chorherren. Im „Das Jahr des Heiles“ (Bd. II, S. 120 - 124) fanden wir die hier heute ungekürzt wiedergegebene Erklärung zum Quatembersamstag in der Fastenzeit.

Petrus Damiani: Von der Überzeitlichkeit Gottes – „Bevor die Engel erschaffen wurden“

26. Februar 2026

Dieser Auszug aus dem Brief des hl. Petrus Damiani von der Überzeitlichkeit Gottes sollte ursprünglich am vergangenen Samstg (21. Februar), dem Festtag des Heiligen, erscheinen. Er wurde aber wie derzeit so Vieles durch die Aktualitäten unseres gottlosen Zeitalters verdrängt.

Was für sich genommen nicht nur eine Absurdität darstellt, sondern geradezu blasphemische Züge aufweist.

Die Fastenquatember: Musterfall einer „organischen Entwicklung“ in drei Jahrtausenden

25. Februar 2026

Heute beginnen die Quatembertage der Fastenzeit. Doch wozu braucht man noch besondere Buß- und Fasttage, wenn wir uns ohnehin schon in der Buß- und Fastenzeit befinden? Der Versuch, die Frage zu beantworten, führt auf einigen Umwegen zu der Einsicht, daß „organische Entwicklung“ von Liturgie und Brauch nicht von vornherein gleichzusetzen ist mit „logisch“ oder „linear“. Durchaus nicht. „Organische Entwicklung heißt, daß eines „irgendwie“ aus dem anderen hervorgeht oder sich dazu in Bezug setzt – daß muß aber nicht quasi mathematisch folgerichtig sein (wie z.B. bei der Termin des 25. März für daß Fest der Verkündigung Mariens) – daß kann auch auf einer Analogiebildung beruhen, auf einer frommen Gewohnheit – und manchmal vielleicht sogar auf einem Irrtum. Nur: Ohne sinnwahrenden Zusammenhang geht es nicht.

Zur Wahl von Heiner Wilmer zum neuen Oberbätz der Deutschkatholiken...

24. Februar 2026

fällt uns weiter nichts ein - das Vorschaubild des Kommentars von Anthony Stine auf Youtube sagt alles, und wer sich das (englischsprachige) Video antun will, findet es hier. Der Ton ist amerikanisch hart - aber wer wollte Stine in der Sache widersprechen? Wir selbst folgen jedenfalls dem (so sieht es zumindest bisher aus) Vorbild anderer deutscher traditionsfreundlicher Webseiten und zerbrechen uns über Zentralkomitee, Bischofskonfereenz und andere Monstrositätem nicht weiter den Kopf. Sollen die Toten ihre Toten begraben.

Kein Link zu keinem Artikel

Die Diskussion über Status und Zukunft der FSSPX ist voll entbrannt — vielleicht, gibt es auch Ergebnisse

24. Februar 2026

Lange, vielleicht all zulange, hatten sich die Gläubigen, die der überlieferten Lehre und Liturgie der Kirche treu bleiben wollen, in dem trügerischen Ruhezustand eingerichtet, der sich nach der Aufregung über die ersten ohne päpstlichen Auftrag erfolgten Bischofsweihen und der als römische Antwort darauf folgenden Errichtung der Ecclesia-Dei-Gemeinschaften (1988) ausgebreitet hatte. Alle konnten „irgendwie“ damit leben und auf bessere Zeiten hoffen. Diese Hoffnung hat sich spätestens mit Traditionis Custodes zerschlagen. Im Fußvolk der Tradition breitete sich Ratlosigkeit, in den Chefetagen verordnete man sich vorsichtiges Schweigen.Jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache – zumindest im Denken.

Wer ist nun eigentlich Schismatiker? Die variablen Maßstäbe der Kirche von Rom

23. Februar 2026

Nachdem die FSSPX in ihrer Absage an Kardinal Fernandez ausdrücklich auf das Schreiben von Kardinal Müller an die Bruderschaft vom Juni 2017 eingegangen ist, in dem Müller die vorbehaltlose Anerkennung von „Konzil und Nachkonzil“ zur Vorbedingung für eine Rückkehr in die volle kirchliche Gemeinschaft gemacht hatte, ist es wenig erstaunlich, daß Müller sich nun in einer ausführlichen Stellungnahme zu dieser Absage geäußert hat. Diese Erklärung verdient große Aufmerksamkeit, weil sie den eigentlichen Kern des Konfliktes präzise und nachvollziehbar herausstellt. Und dieser Kern ist nicht die Frage der Liturgie, sondern die Frage nach Bedeutung, Umfang und Grenzen des päpstlichen Jurisdiktionsprimats.

Vom Leben und Nachleben des hl. Thomas Becket, Erzbischof von Canterbury und Märtyrer

21. Februar 2026

Am 21. Februar des Jahres 1173 verkündete Papst Alexander III. die Heiligsprechung des vormaligen englischen Reichskanzlers und Erzbischofs von Canterbury, der zwei Jahre zuvor von Gefolgsleuten König Heinrichs II. umgebracht worden war. Heinrich und Thomas waren ursprünglich politisch und persönlich eng befreundet – doch nachdem Thomas von Heinrich zum „Reichsbischof“ von Canterbury eingesetzt worden war, widersetzte er sich den Absichten des Königs, die Kirche Englands weitgehend von Rom zu lösen und der englischen Krone zu unterwerfen: Historisch gesehen nur eine Episode aus dem seit den frühesten Zeiten der Kirche andauernden Kämpfen zwischen geistlicher und weltlicher Macht.

Die FSSPX bleibt beim Termin der Bischofs-

weihen und lehnt Gespräche unter Druck ab

20. Februar 2026

Unter Datum vom 18. Februar hat der Generalrat der Piusbruderschaft dem Präfekten für die Glaubenslehre mitgeteilt, daß sie nicht bereit ist, unter den vom Dikasterium genannten Bedingungen in einen Dialog mit Rom einzutreten und die für den 1. Juli angesetzten Bischofsweihen zu verschieben. Das in äußerst höflichem, aber auch in entschiedenem Ton verfaßte Schreiben besteht aus zwei Teilen: Dem eigentlichen Brief an den Präfekten und drei Anhängen. Das sind zwei „historische“ Dokumente aus der bisherigen Beziehungsgeschichte und einem bereits zu Anfang des Monats einmal veröffentlichten Grundsatzartikel zur von der Bruderschaft bestrittenen Frage des Schismas. Das ganze Konvolut ist auf der deutschen Website einsehbar. Wir referieren hier zunächst die wesentlichen Inhalte.

Das „Dies Iræ“ und die Asche vom Aschermittwoch

19. Februar 2026

und Hoffnung

Die Asche des Aschermittwoch kommt weniger von den ringsum in der Welt auflodernden Feuerbränden, wie uns das moderne Erklärer weismachen wollen , sondern sie hat ihren Ursprung in der durchaus vertikalen, also metaphysischen, Dimension der Weltsicht des alttestamentlichen Sündenbewußtseins.

Dieses Verständnis wurde von den frühen Christen übernommen, doch sie bereicherten es durch die von Christus erworbene und verkündete Gnade der Auferstehung, die aus „toter Asche“ Glutasche werden läßt, die das Leben weiterträgt.

Pius Parsch zum Beginn der Fastenzeit

18. Februar 2026

Zitat aus dem Originaltext: „Die Quadragesima, die Fastenzeit, diese beginnt im Meßbuch mit dem Aschermittwoch, im Stundengebet mit dem ersten Fastensonntag (von da setzt erst das Ordinarium der Fastenzeit ein) und schließt mit dem Samstag nach dem vierten Fastensonntag. Wir können sie kurz charakterisieren mit den Worten der Präfation: „Durch das Leibesfasten drückst Du die Sünden nieder, erhebst den Geist, gibst Tugend und Lohn.““

Zu unsererm Text von Pius Parsch

Was von der 7. Woche übrigblieb

16. Februar 2026

Hauptgegenstand der bislang unberücksichtigten Themen war der Genderwahn, dessen Vertreter offenbar nach einigen Niederlagen zum Gegenangriff antreten. Außerdem provozierten uns auch in dieser Woche wieder ein paar Bischöfe mit merkwürdigem Amtsverständnis, deren Zahl die der treuen Hirten offenbar immer mehr übersteigt. Und die einen sind erst kürzlich ernannt und noch sehr jung – und die anderen meistens schon Emeriti. Keine guten Aussichten

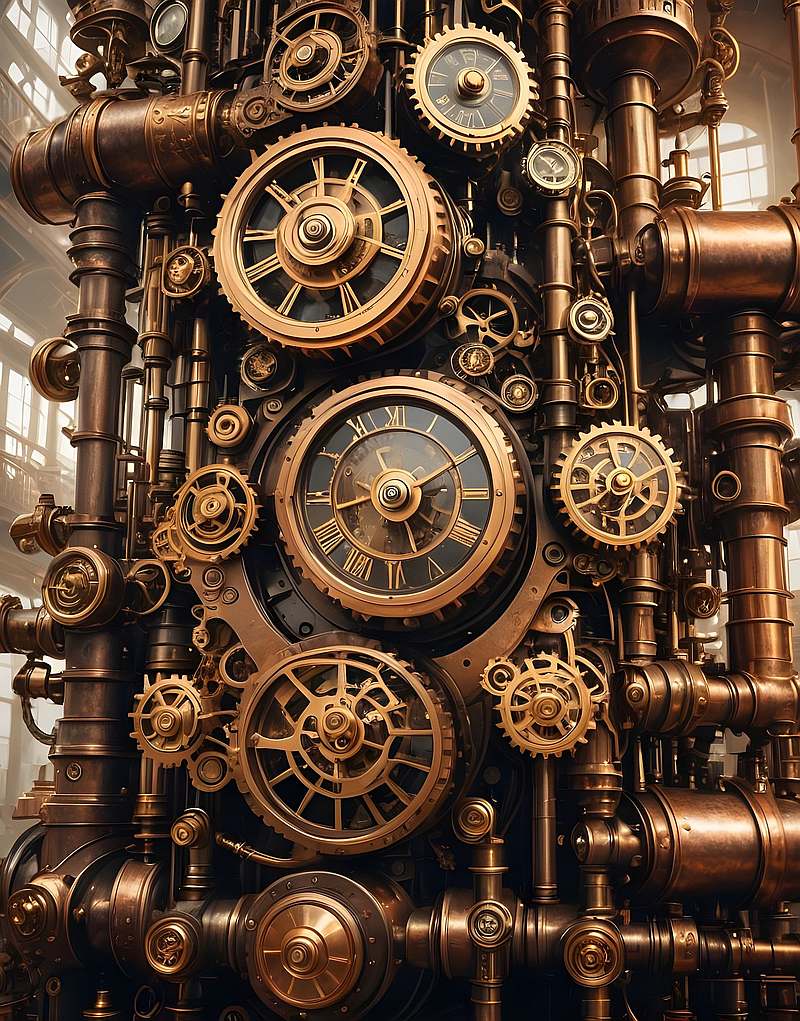

Mit der Piusbruderschaft in der römischen Zeitmaschine: „Rein oder raus!“

13. Februar 2026

Und jetzt sind wir also wieder in 1988, wenn wir die wenigen Informationen aus den Kommuniqués der Glaubenskongregation und der Piusbruderschaft recht verstanden haben: Der Vatikan lädt die Bruderschaft zu einem „strukturierten Dialogprozess zur Klärung der Mindesterfordernisse für eine volle Einheit“ ein – unter der Bedingung und solange, wie diese von unerlaubten Bischofsweihen absieht — nachdem er es jahrelang nicht für nötig befunden hat, auf mehrere in den Jahren 2017 – 2019 von der Bruderschaft eingereichte Dokumente und Anfragen einzugehen. Eine Korrektur von Konzilsdokumenten sei jedoch ausgeschlossen. Falls die Bruderschaft trotz dieses großzügigen Angebots die Weihen vornähme, wäre jeder Dialog beendet, Schisma und Exkommunikation wären die notwendige Folge.

Johannes Chrysostomos (* 344 – † 407) zu Amoris Laetitia und anderen Dokumenten falscher Lehrer

12. Februar 2026

Johannes Chrysostomos hatte die Gabe, die Wahrheiten des Glaubens in einer Weise auszusprechen, die selbst für wenig gebildete Menschen und gerade erst bekehrte Gläubige unmittelbar verständlich war. Seine Predigten geben daher oft heute noch wertvolle Orientierungshilfen. Und selbst die längsten unter ihnen – antike Predigten durften schon mal ein oder zwei Stunden dauern – bleiben weit hinter „franziskanischen“ Drucksachen zurück, die im Fall von Amoris Laetitia bald 300 Seiten Umfang erreichen – und am Ende nichts als Unklarheit, Zweifel und Irrtum hinterlassen.

Vom gegenwärtigen Niedergang des Papsttums, den aktuellen Schismen und der Kirche aller Zeiten.

11. Februar 2026

Jahrhundertelang war die innere Einheit das Wesensmerkmal der römischen Kirche, mit dem sie sich von anderen Glaubensgemeinschaften unterschied. Äußerlich wurde diese Einheit an zwei Dingen sichtbar: am überlieferten Messritus und der lateinischen Sprache. Doch 1969 war es darum geschehen: Das Junktim, das alle Katholiken miteinander verband, zerbrach; ihre Einheit in Sprache und Liturgie ging verloren. Seitdem hat ein Niedergang eingesetzt, der keinen Bereich verschont hat - auch nicht die geheiligte Institution des Papsttums selbst.

Zum Artikel von P. Joachim Heimerl

Vier Jahre nach Traditionis Custodes – so viele „alte Messen“ wie nie zuvor

10. Februar 2026

Wir wurden auf eine (für uns neue) Weltkarte der Meßorte für den überlieferten Ritus aufmerksam gemacht. Sie ergänzt die Informationen über die vor allem aus einigen amerikanischen Diözesen gemeldeten Versuche zur rücksichtslosen Umsetzung von Traditionis Custodes um eine überaus erfreuliche Perspektive: Trotz aller Widerstände gibt es gegenwärtig an (mindestens) 2094 Orten eine Sonntagsmesse im Ritus des. hl. Papstes Gregor. Hauptträger des Angebots sind die Diözesen selbst mit aktuell 778 Sonntagsmessen und die Piusbruderschaft mit 700.

Bischof Strickland: „Es gibt keinen sicheren Mittelweg mehr“ - Die Kirche von Rom befindet sich gegenwärtig in einer außerordentlichen Notlage

09. Februar 2026

Der hier wiedergegebene Text bietet die vollständige Übersetzung eines Beitrags von Bischof Joseph Strickland, der unter Datum vom 7. Februar auf LifeSiteNews erschienen ist. Er enthält die unserer Ansicht nach umfassendste und überzeugendste Darlegung der These, daß die Kirche von Rom sich derzeit tatsächlich in einer außerordentlichen Notsituation befindet.

Und falls es jemand inzwischen vergessen hat: Ja, Bischof Strickland, der von Franziskus abgesetzte ehemalige Bischof von Tyler, ist Texaner.

Die Drohung mit dem Schisma in den Zeiten

der Großen Einheit

07. Februar 2026

Nun hat Papst Leo also den früheren Verfasser sexual-spiritueller Jugendschriften und gegenwärtigen Präfekten des Glaubensdikasteriums Fernandez damit beauftragt, das Gespräch mit der Piusbruderschaft über die angekündigten und vom Vatikan als schismatischer Akt angesehenen Bischofsweihen der Piusbruderschaft zu führen. Schwer, davon zu reden, ohne in Sarkasmus und Satire abzugleiten. Wie soll das ausgehen?

Der Vorwurf, die Piusbruderschaft begebe sich mit dem Vollzug ungenehmigter Bischofsweihen – wenn es denn dazu kommt – ins Schisma, verpestet jedenfalls wie Scheiterhaufenrauch die Luft und macht auch vielen glaubenstreuen Katholiken schwer zu schaffen. Aber hat er auch Substanz?

Hausmitteilung im Februar

05. Februar 2026

Die Weihnachtspause, die in diesem Jahr wegen der Feiertage auf der einen und der drängender Aktualitäten auf der anderen Seite viel zu kurz war, hat uns immerhin ein wenig Gelegenheit gegeben, auf der Website aufzuräumen – man glaubt gar nicht, wie viel „garbage“ (digitaler Müll) da im Lauf eines Jahres anfällt. Bei den Aufräumarbeiten ergab sich unter anderem eine Möglichkeit, die Bilder auf der Eingangsseite vergrößerbar zu machen – einfach draufklicken. Wieder klein bekommt man sie dann durch den Zurück-Button des Browsers. Eine Lösung wie auf den Artikelseiten, wo jedes vergrößerte Bild seinen eigenen Zurück-Button mitbringt, wäre zu aufwendig gewesen.

Weitere Themen der Hausmitteilung erklären, warum auf vielen unserer Archivseiten (Jahre 2007 - 2023) keine Bilder angezeigt werden und daß die Kosten für den Betrieb von Webseiten in den letzten drei Jahren erheblich gestiegen sind – weshalb der Spendenbutton jetzt unübersehbar nach oben gerutscht ist.

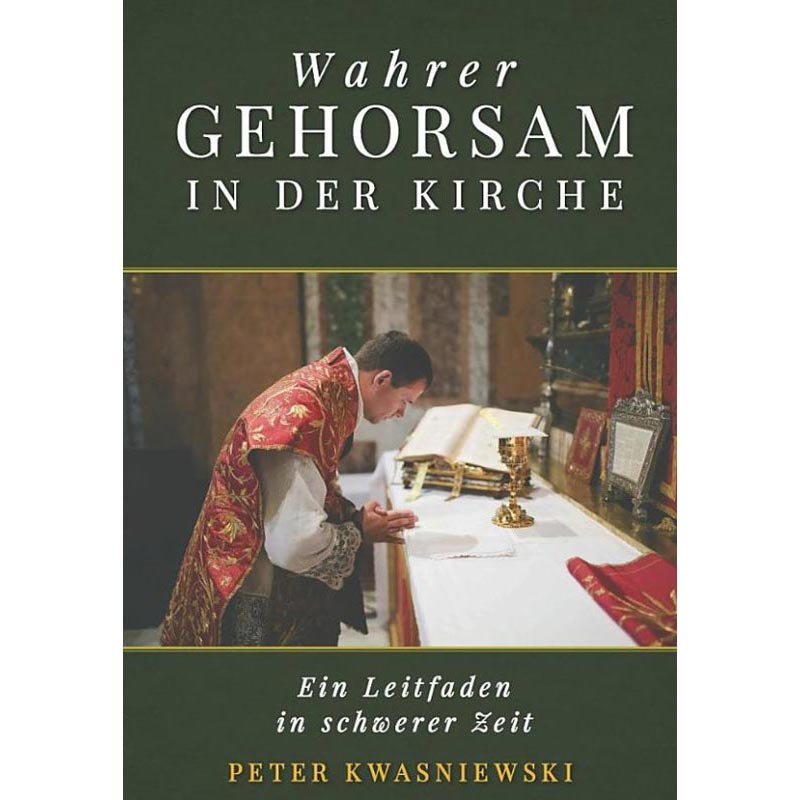

Wahrer Gehorsam in der Kirche

04. Februar 2026

Das nebenstehend angezeigte Buch von Peter Kwasniewski haben wir bereits kurz nach seinem Erscheinen 2022 hier besprochen. Seitdem hat es an Aktualität noch einmal zugenommen – dramatisch unterstrichen durch die Ankündigung der Piusbruderschaft von „rechtswidrigen“ Bischofsweihen und darauf folgenden Reaktionen wie die von Bischof Eleganti, die sich unter Berufung auf ihre Verpflichtung zum Gehorsam - wenn auch vielleicht blutenden Herzens - von diesem Vorhaben distanzieren.

Zur Ankündigung von Bischofsweihen durch die Piusbruderschaft

03. Februar 2026

Die Ankündigung der SSPX zur Weihe neuer Bischöfe ist einerseits eine Art „Befreiungsschlag: Die Bruderschaft macht deutlich, daß sie die seinerzeit durch Erzbischof Lefbvre errungene Bestandssicherung nicht nehmen lassen wird – auch nicht durch Drohungen und die Bezeichnung als „Schismatiker“. Das hat jedoch nicht nur erfreuliche Seiten, vor allem außerhalb der Bruderschaft sind negative Auswirkungen zu erwarten. Schon vor dem Vollzug kirchenrechtlich unzulässiger Weihen wird die Ankündigung Unruhe in die Reihen der Tradition tragen. Die Stellungnahme von Bischof Eleganti auf seinem Blog gibt einen ersten Vorgeschmack. Und in jedem Fall wird die Entwicklung den staken Kräften in Rom, die alles, was „vor dem Konzil“ war, aus der Kirche verbannen wollen, neue (Schein-)Argumente für ihre Feldzüge liefern.

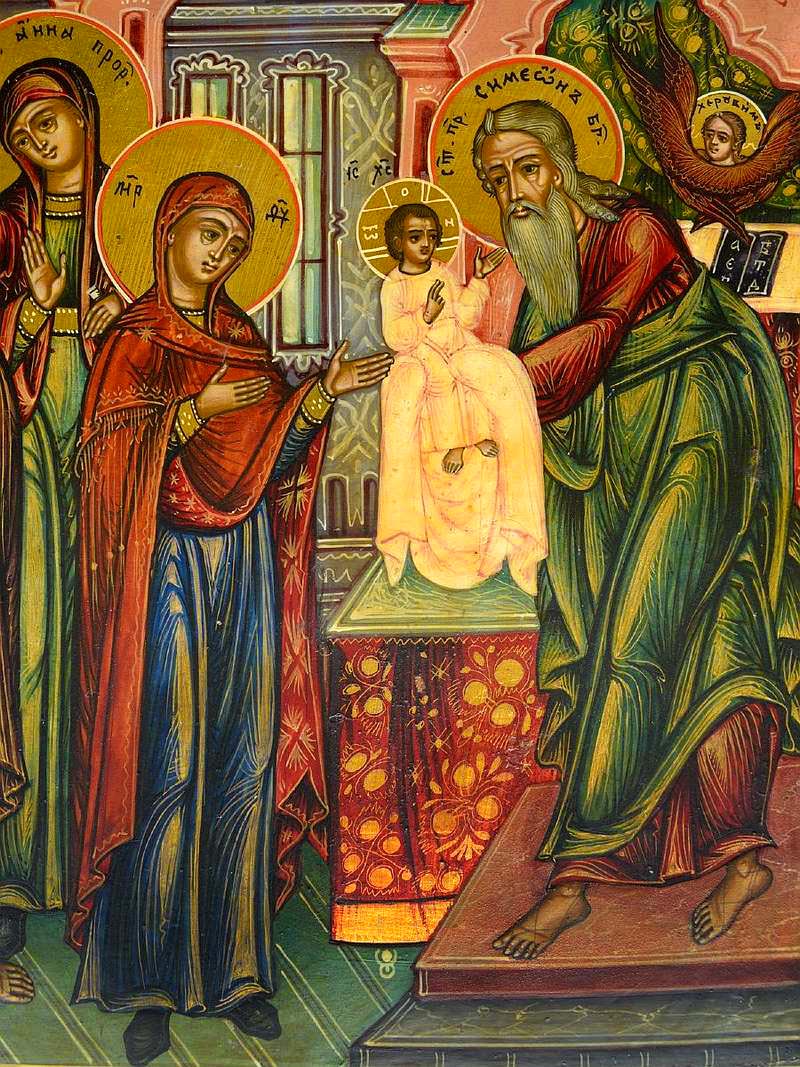

Mariä Lichtmeß: Von der Offenbarung des Alten zur Frohen Botschaft des Neuen Bundes

02. Februar 2026

Das Fest Mariä Lichtmeß bringt einen der wenigen Berichte aus dem Evangelium in Erinnerung, mit denen die Offenbarung des Alten Testaments unmittelbar in die Frohe Botschaft Christi übergeht. Christus ist geboren – aber die Welt weiß es noch nicht, und alle handelnden Personen stehen noch voll auf dem Boden des alten Bundes und seiner Gesetze. Doch die prophetischen Geister können das Licht der Erlösung bereits wahrnehmen.

Die Weihnachtszeit endet – die Vorfastenzeit beginnt

31. Januar 2026

In diesem Jahr erleben die der überlieferten Lehre und Liturgie sowie ihrem Kalender folgenden Katholiken wieder den seltenen Fall, daß die Vorfastenzeit beginnt, bevor die Weihnachtszeit mit dem Fest Marä Lichtmeß ihren endgültigen Abschluß gefunden hat. Wie es dazu kommen kann, haben wir schon vor einigen Jahren einmal beschrieben. Im Jahr 2026 soll uns diese kalenarische Besonderheit den Anlaß bieten, quasi kurz vor Toresschluss eines der ältesten deutschen Weihnachtslieder zu präsentieren: „Nun sei uns willkommen Herre Christ“. Die älteste deutsche Textfassung ist aus dem 14. Jahrhundert überliefert; lateinische Versionen sind bis zurück ins 11. Jahrhundert nachweisbar. Und das Lied stellt ebenso wie die ausgewählte Illustration den heilsgeschichtlichen Zusammenhang von Bethlehem und Erlösung heraus.

Die Debatte um den Konsistoriums-Beitrag von Kardinal Roche geht weiter

30. Januar 2026

Die Debatte über das Manifest von Kardinal Roche zur Rechtfertigung von Traditionis Custodes nimmt an sprachlicher Schärfe und theologischem Tiefgang zu. Dieser Tage hat nun die in Rom arbeitende Journalistin Diane Montagna zwei ausführliche Texte zur Kritik dieses Papiers und des von Papst Franziskus 2021 erlassenen Motu Proprio veröffentlicht, die klar machen, daß ohne eine Aufhebung dieses Dokuments ein Friedensschluß der Kirche mit ihrer eigenen Geschichte nicht zu erwarten ist.

Erster hier zu behandelnder Artikel ist ein langes Interview von Montagna mit Weihbischof Athanasius Schneider vom 20. Januar, in dem der Bischof sowohl die theologischen Grundlagen von TC als auch dessen behauptete Kontinuität zur liturgischen Entwicklung in der lateinischen Kirche einer scharfen Kritik unterzieht. Als zweiten Text wollen wir kurz den Beitrag des Benediktinerpaters und Liturgiewissenschaftlers Dom Alcuin Reid vorstellen, der am 28. 1. unter dem Titel „Fatal Flaws Exposed in Cardinal Roche’s Consistory Briefing Document“ erschienen ist.

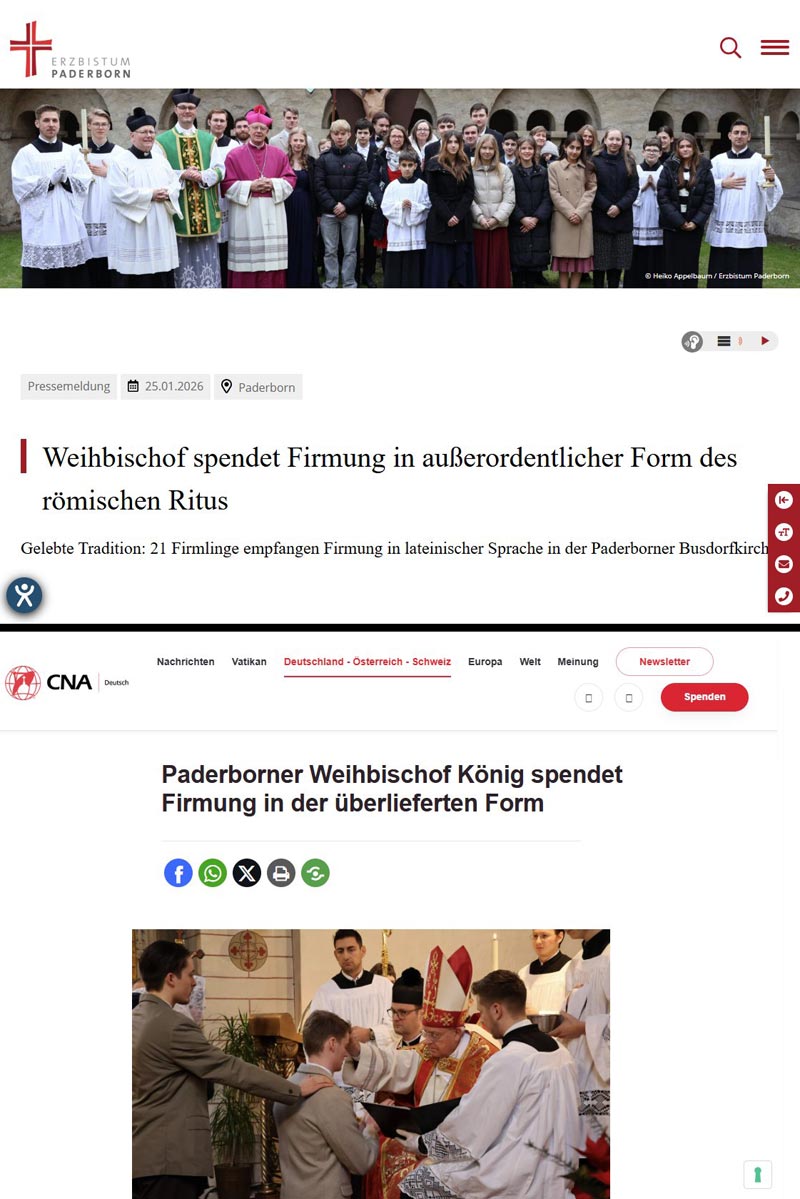

Korrektur: Keine Firmung im alten Ritus in Paderborn

29. Januar 2026

Wir müssen unsere freudige Meldung vom 27. Januar korrigieren: Die Firmung in der Paderborner Busdorfkirche hat doch nicht wie verschiedentlich gemeldet im überlieferten Ritus stattgefunden, sondern nach dem Ritus des Novus Ordo – allerdings in dessen lateinischer Version. Nun ist die Spendung des Sakraments der Firmung an eine gut vorbereitete Gruppe junger Leute immer ein Grund zur Freude – aber der Umstand, daß diese Firmung nach der problematischen Reformliturgie durchgeführt wurde, mildert diese Freude doch erheblich. Die in unserem Artikel vom 27. ausgedrückte Erwartung, daß sich eine Auflockerung der Verbote nach Traditionis Custodes abzeichne, hat sich jedenfalls nicht bestätigt.

Erfreuliches aus Paderborn – Beunruhigendes aus Wien

27. Januar 2026

Zum erfreulichen Teil: Am vergangenen Sonntag hat der Paderborner Weihbischof Matthias König 21 jungen und nicht mehr ganz so jungen Gläubigen aus dem Bistum und darüber hinaus die Firmung im überlieferten Ritus der Kirche gespendet.

Ganz und gar unerfreulich sind demgegenüber die Nachrichten, die uns über die am vergangenen Samstag durchgeführte Bischofsweihe des neuen Wiener Erzbischofs Grünwidl erreicht haben. Dabei kam es zu mehreren Verstößen gegen die geltende liturgische Ordnung, die wegen ihrer symbolischen Aussage starke Bedenken hervorrufen.

Lateinamerika: Nur noch weniger als die Hälfte sind katholisch

26. Januar 2026

In der vergangenen Woche veröffentlichte das renommierte PEW-Institut einen Bericht über die religiöse Demographie Lateinamerikas, der darüber informierte, daß in den meisten Staaten Amerikas südlich des Rio Grande der Anteil der Katholiken unter 50 Prozent gesunken ist. Lateinamerika galt lange als der katholische Kontinent überhaupt. Mitte der 60er Jahre waren um die 85-90-Prozent aller Lateinamerikaner zumindest dem Namen nach katholisch. Etwa 5% gehörten protestanischen Denominationen an. Inzwischen haben die Protestanten stark zugenommen - der Anteil der Katholiken beträgt in den meisten Ländern weniger als 50%. Was ist geschehen?

Zehn Dinge, die ein (links-)liberaler Katholik in USA vom Pontifikat Leos erwartet

24. Januar 2026

Der katholische Unternehmer und Hobby-Liturgologe Andrew Likoudis ist regelmäßiger Beiträger des progressistischen Papalistenblogs „Where Peter Is“, findet gelegentlich jedoch auch in mehr der Mitte zuneigenden Publikationen einen Platz. Er ist also keiner von der gerade auf „Where Peter Is“ starken ultra-progressiven Fraktion, die womöglich den deutschen Synodalen Weg links überholen würde, sondern gehört eher zum breiten Spektrum des „liberalen“ (d.h. nach links neigenden) Mainstreams im US-Katholizismus.

Seine soeben erschienene Aufzählung von Erwartungen an Papst Leo entspricht den Vorstellungen und Wünschen des großen Teils der amerikanischen Katholiken, die sich als Träger des katholischen Glaubens in der Zukunft verstehen und fast alles, was „vor dem Konzil“ war, als nicht mehr relevant betrachten.

Bischof Mutsaerts: Die deutsche Theologie und was dabei herauskommt

23. Januar 2026

Eine Zeit lang war wenig von ihm zu hören; jetzt ist er wieder an Deck: Bischof Robert Mutsaerts, Weihbischof im niederländischen Bistum ’s-Hertogenbosch, hat sich dieser Tage auf seinem Blog mit der „Theologie“ seines Nachbalandes Deutschland beschäftigt und dbei eine ebenso leicht verständliche wie grundsätzliche Kritik vorgelegt. Sein Ausgangspunkt ist eine Bemerkung des Schriftsteller Hillaire Belloc (1870 – 1953), er habe keine Angst vor den Barbaren, die an den Toren rütteln, sondern vor der Gefahr, die von Innen komme. Nun, inzwischen sehen wir, daß die Barbaren längst drinnen sind und sich nur zur Tarnung ein Kleidchen der ursprünglichen Bewohner übergeworfen haben – aber an Unbildung und Zerstörungswut sind sie längst als die Barbaren kenntlich, die Hilloc noch vor den Toren vermutete.

Zwischen Widersprüchlichkeit und Aberglaube: Über die Kirche und die Päpste in unserer Zeit.

22. Januar 2026

In Deutschland nimmt man die Widersprüchlichkeit der Kirche selbstverständlich hin; beispielsweise versteht man sich nur dann als „katholisch“, wenn man die sogenannte „Kirchensteuer“ bezahlt. Tut man dies nicht, wird man aus der Kirche „ausgeschlossen“. Taufe und Firmung zählen nichts mehr; der Empfang der Sakramente wird „verboten“. Kurz: Die Kirchen steuer entscheidet, wer „katholisch“ ist. Obwohl dieses System von Hitler stammt, wird es in Deutschland allgemein akzeptiert. Am meisten hängen natürlich die Bischöfe daran, die sich politisch gegen „rechts“ engagieren und von Hitlers Kirchensteuer profitieren. - Eine merkwürdige Art, „glaubwürdig“ zu sein, doch in Deutschland fällt dieser Widerspruch niemand mehr auf.

Zum Artikel von P. Joachim Heimerl

Zum Jahresbeginn in Rom

21. Januar 2026

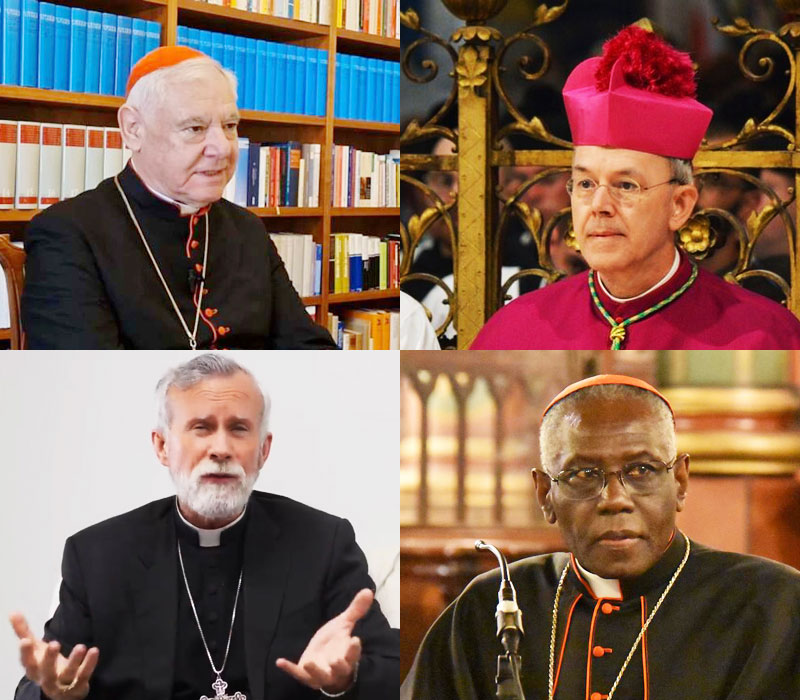

Das Kardinalskonsistorium vom 7. und 8. Januar hat weit über die Kreise der liturgischen Tradition hinaus Befürchtungen über den zu erwartenden Verlauf dieses Pontifikats ausgelöst. Die dort behandelten Inhalte, aber auch die dem Synodalitätsprinzip entsprechende Organisation ließen dort wenig Raum für Optimismus – gut zusammen gefasst und mit zunehmender Schärfe vorgetragen in dieser Ausgabe von Raymond Arroyos „Prayerfull Posse“, dessen Mitwirkende alle dem gemäßigt konservativen Mainstream der amerikanischen Kirche zuzurechnen sind. Der Verdacht ist, daß die Machthaber und Drahtzieher des vergangene Ponifikats nach wie vor alles in der Hand haben – und daß Papst Leo mit diesem Stand der Dinge durchaus einverstanden ist.

In dieser Woche kamen nun aus Rom Signale, die vielleicht etwas hoffnungsvollere Perspektiven eröffnen, zumindest etwas mehr Normalität im Erscheinungsbild der Kirche erhoffen lassen. Wir werden sehen.

Wer sich auf katholisch.de begibt, kommt

darin um

20. Januar 2026

Unser erster und möglicherweise auch letzter Besuch in diesem Jahr auf der Website, die immer noch von der deutschen Bischofskonferenz ausgehalten wird, vermittelte ein erschütterndes Bild vom gegenwärtigen theologischen und journalistischen Stand des ehemals katholischen Zweiges der deutschen Staatskirche. Nicht, daß das wirklich überraschend wäre – daß der Verein in jeder Hinsicht auf den Bätzing gekommen ist, hat sich inzwischen herumgesprochen. Aber wie tief das Niveau inzwischen gesunken ist und wie weit sich Autoren und Redaktion inzwischen von allem entfernt haben, was nach dem aktuellen Katechismus und nach dem immer noch in weiten Teilen der Weltkirche geltenden Verständnis „katholisch“ ist – das kann einem schon den Atem rauben. Wir haben ein paar Beispiele gesammelt und kommentiert, die in der zweiten vollen Kalenderwoche dieses Jahres ganz vorne im Webmagazin platziert waren.

Appell von Bischof Schneider an Papst Leo: Eine Apostolische Konstitution zum liturgischen Frieden

16. Januar 2026

Bischof Athanasius Schneider hat bei seinem Treffen mit Papst Leo im vergangenen Dezember einen eindringlichen Appell an den Papst gerichtet, er möge in einem autoritativen Dokument eine Reglung für die überlieferte Liturgie treffen, die dem theologischen Wert, der historischen Würde und den Bedürfnissen der Gläubigen entspricht. Auch Kardinal Müller und Erzbischof Gänswei haben sich in ähnlichem Sinne geäußert. Wir geben einen Überblick